L’ecologia, la distribuzione ed altri fattori bioclimatici inerenti il faggio appenninico sono stati studiati da vari autori (Hofmann, 1956, 1960, 1991; Susmel, 1959), che hanno affrontato spesso anche i fattori critici di successo della specie su tali montagne.

MATERIALI E METODI

Il presente lavoro va inteso come un ulteriore contributo alla conoscenza delle faggete appenniniche, alla loro struttura, storia ed evoluzione probabile; un’integrazione ai precedenti lavori di Hofmann ed altri autori e che non ha la pretesa di esaurire un argomento ancora lungi dall’essere stato affrontato in maniera esaustiva.

Si è pensato di porre l’accento sugli aspetti limitanti lo sviluppo normale delle faggete e sulle utilizzazioni effettuate, accentuando l’attenzione sui fattori molteplici che, nonostante venga profetizzato il contrario, continuano ad ostacolare un pronto e preciso recupero di queste belle formazioni boschive.

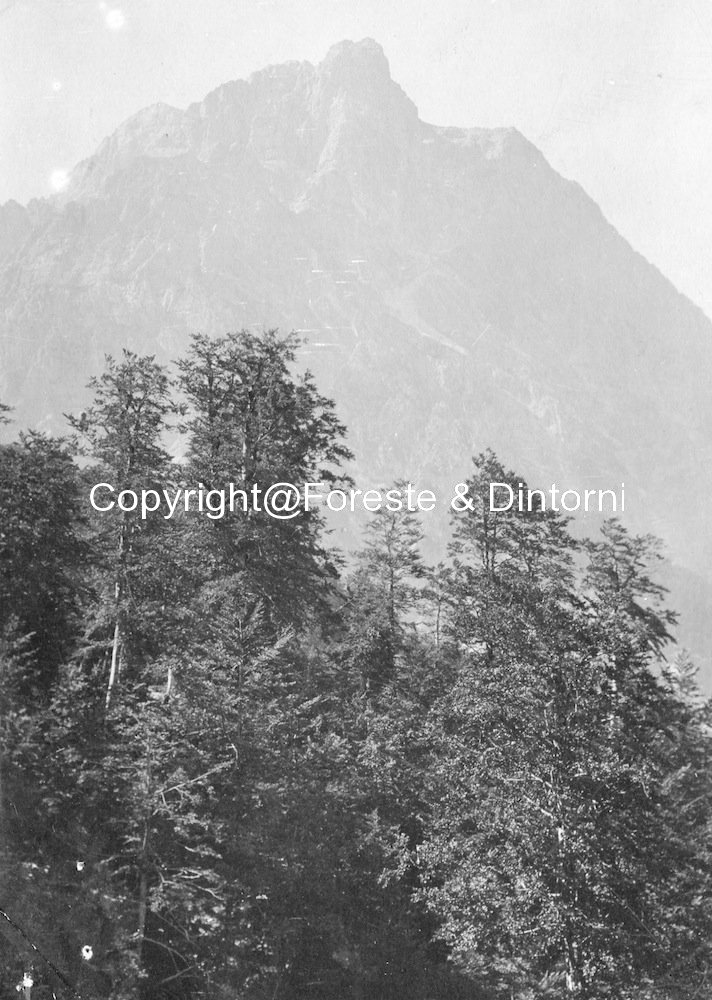

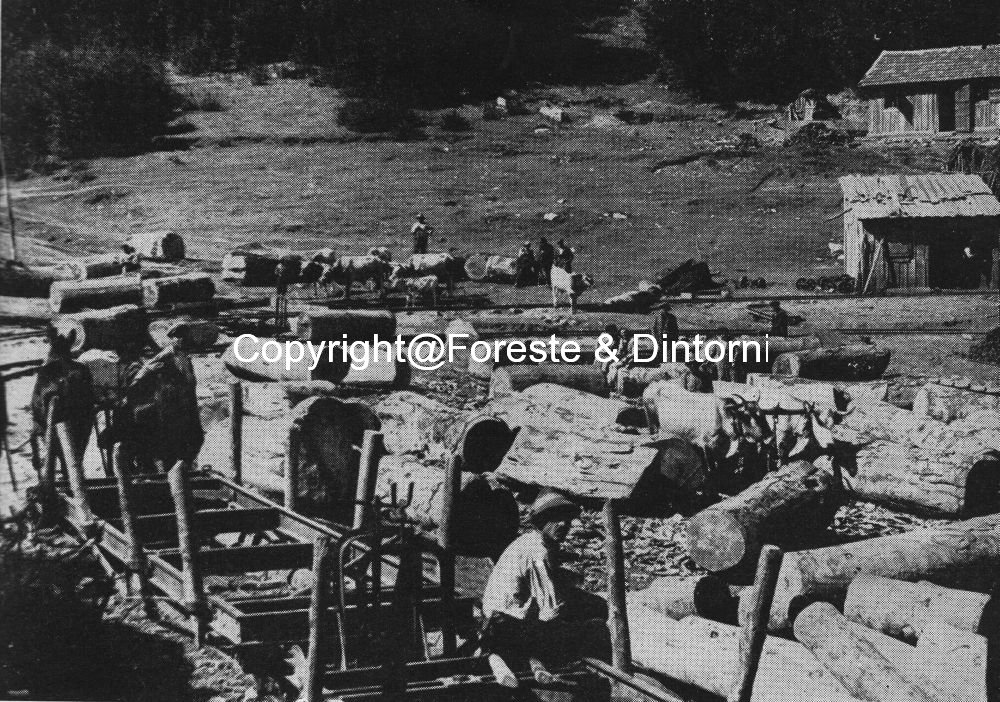

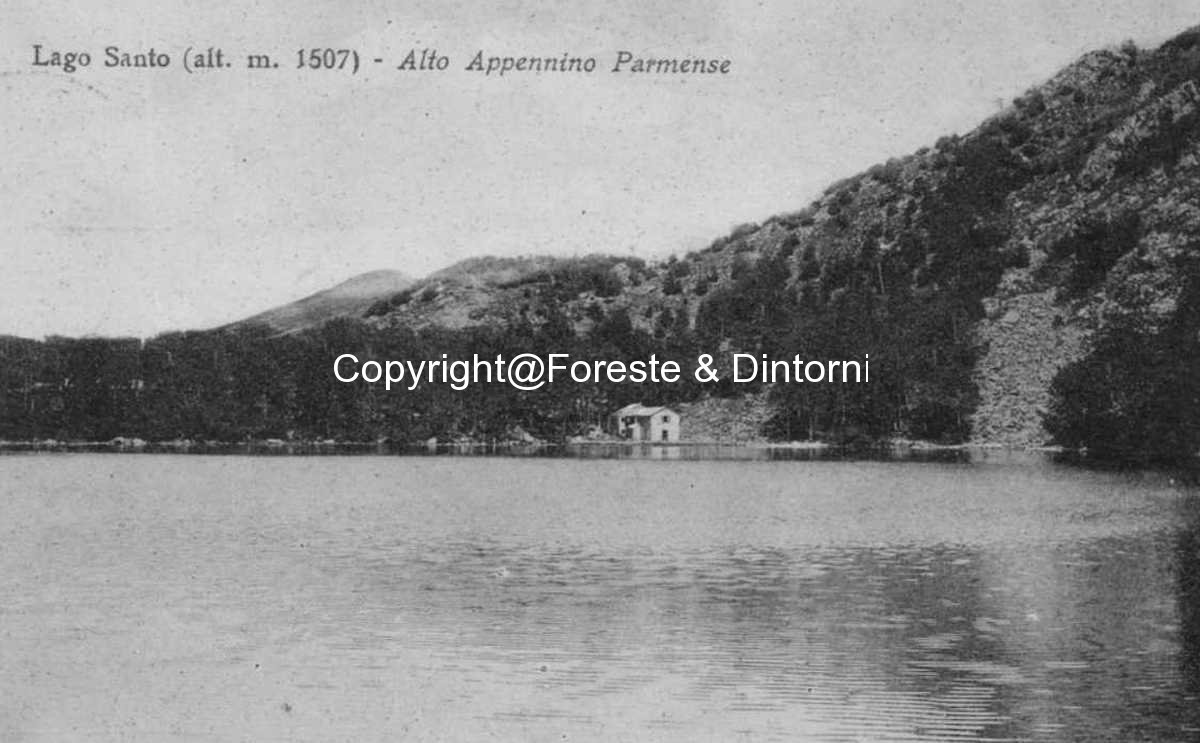

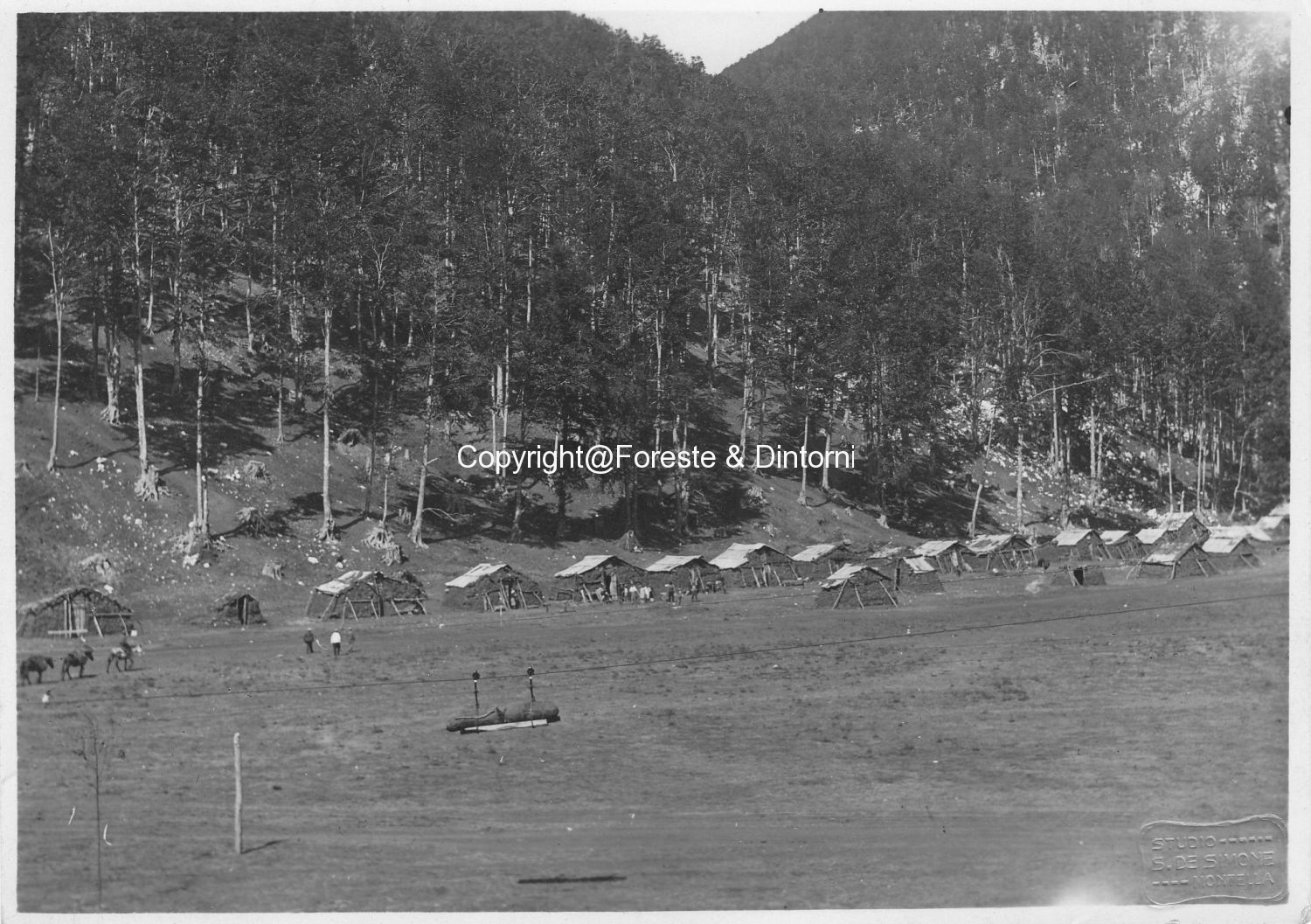

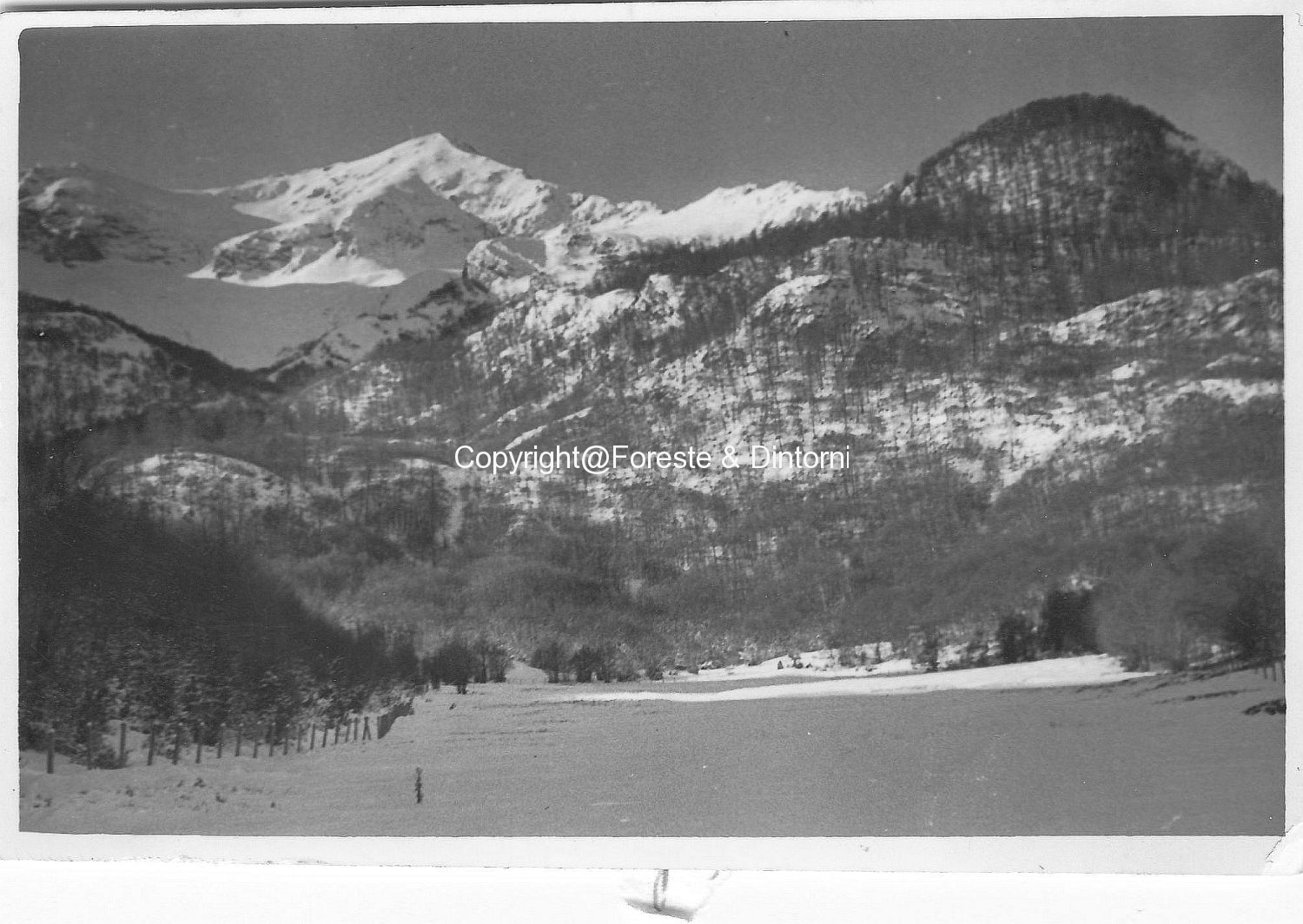

Questo breve articolo è una “sintesi nella sintesi” dei dati acquisiti dall’autore. Pertanto, la paradossale assenza di comprensori non deve destare sorpresa ed è dovuto alla ovvia limitatezza del presente lavoro. Tutte le considerazioni che verranno esposte derivano solo parzialmente da letture di altri lavori pertinenti in quanto si è preferito cercare interlocutori diretti che potessero fornire informazioni o documentazione di vario genere, in modo da evitare l’effetto “filtro” che si ha durante la lettura di lavori di terzi. Molte utile è stata la consultazione di fotografie d’archivio, risalenti, generalmente, al periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e la prima del Novecento, reperite in archivi pubblici e privati, nonché su riviste dell’epoca e/o cartoline dell’epoca. Anche la consultazione di foto aeree dell’IGM è stata molto produttiva, in quanto documenta, senza ombra di dubbio, lo stato delle nostre foreste alla metà del XX secolo. Nei casi del Pollino e del Gariglione poi, molte informazioni ed illustrazioni sono state reperite direttamente da persone che hanno partecipato alle utilizzazioni forestali: boscaioli sul Pollino, macchinisti di decauville sul Gariglione.

INTRODUZIONE

Il genere Fagus, è tipico della fascia boreale europea, asiatica e nordamericana; nell’emisfero australe vegetano, invece, altre specie afferenti al genere vicariante Nothofagus. Nel continente europeo vegeta il Fagus sylvatica L., ma, nel settore orientale cresce anche un’altra specie di faggio, il Fagus orientalis, che sovrappone il suo areale alla specie sylvatica nella porzione più orientale del continente europeo.

Riguardo l’ecologia del faggio si evidenzia una netta preferenza di quest’ultimo per climi livellati (Hofmann, 1960,1991), tendenzialmente oceanici, con piovosità annuale superiore a 1000 mm, ma le migliori faggete si riscontrano laddove le precipitazioni totali non superano i 2500 mm, poiché, oltrepassando tale livello, la lisciviazione del suolo fa scemare rapidamente la fertilità del suolo. Le escursioni termiche annuali devono essere inferiori ai 21° e rare le gelate tardive. Il faggio rifugge in maniera assoluta le bassure e le conche carsiche, dove l’escursione termica è altissima e le temperature minime possono raggiungere valori anche inferiori ai -30°. La siccità estiva è ben tollerata nei suoli profondi e decalcificati delle montagne appenniche calcaree, soprattutto nei pendii a reggipoggio e nei versanti settentrionali in genere, dove la radicazione è superiore. Il faggio soffre molto laddove gli strati rocciosi sono disposti a franapoggio poiché la radicazione ne è fortemente ostacolata. Possiamo affermare che il notevole grado di insolazione estiva del mondo mediterraneo esalta il potere concorrenziale della specie a discapito delle associate e ne incrementa anche notevolmente l’accrescimento (in qualche caso sono stati misurati persino incrementi annui di 10mc/ha); ne consegue che le migliori e spettacolari faggete le ritroviamo proprio nelle località di frontiera tra la biocora mediterranea tipica e quella europea. La tollerranza della specie verso gli estremi termici è più accentuata verso livelli superiori che non quelli inferiori; di qui emerge il carattere ancestrale subtropicale del genere. L’ottimo climatico si realizzerebbe nella parte centro-meridionale del continente europeo, più precisamente su: Cordigliera Cantabrica, Pirenei occidentali, Massiccio Centrale, Alpi occidentali, Vosgi, Giura, Carpazi, Appennino, Penisola Balcanica occidentale.

IL FAGGIO SULL’APPENNINO

La massima espressione del bosco montano appenninico è certamente la faggeta, diffusa lungo tutto l’asse montano, dalla Liguria alla Sicilia. Le faggete, ora imponenti fustaie, ora miseri cespuglieti, occupano l’intera fascia medio-montana sia delle montagne calcaree che di quelle marnose e vulcaniche. La massima diffusione del faggio si ha nelle regioni Abruzzo, Emilia Romagna e Liguria. Le fustaie sono diffuse maggiormente al sud, mentre al nord i cedui, in gran parte avviati o in fase di avviamento all’alto fusto, rappresentano la quasi totalità dei soprassuoli. Grossomodo possiamo asserire che le fustaie primarie caratterizzano i territori dell’ex Regno delle Due Sicilie, mentre i cedui, semplici o matricinati, quello dell’ex Stato Pontificio.

UNA PICCOLA PREMESSA DI CARATTERE STORICO

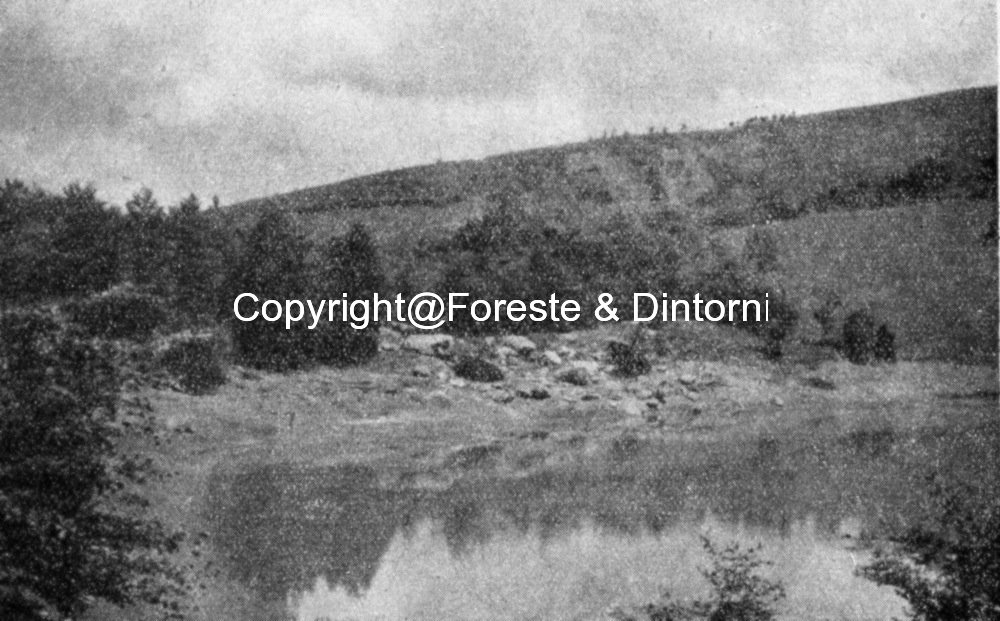

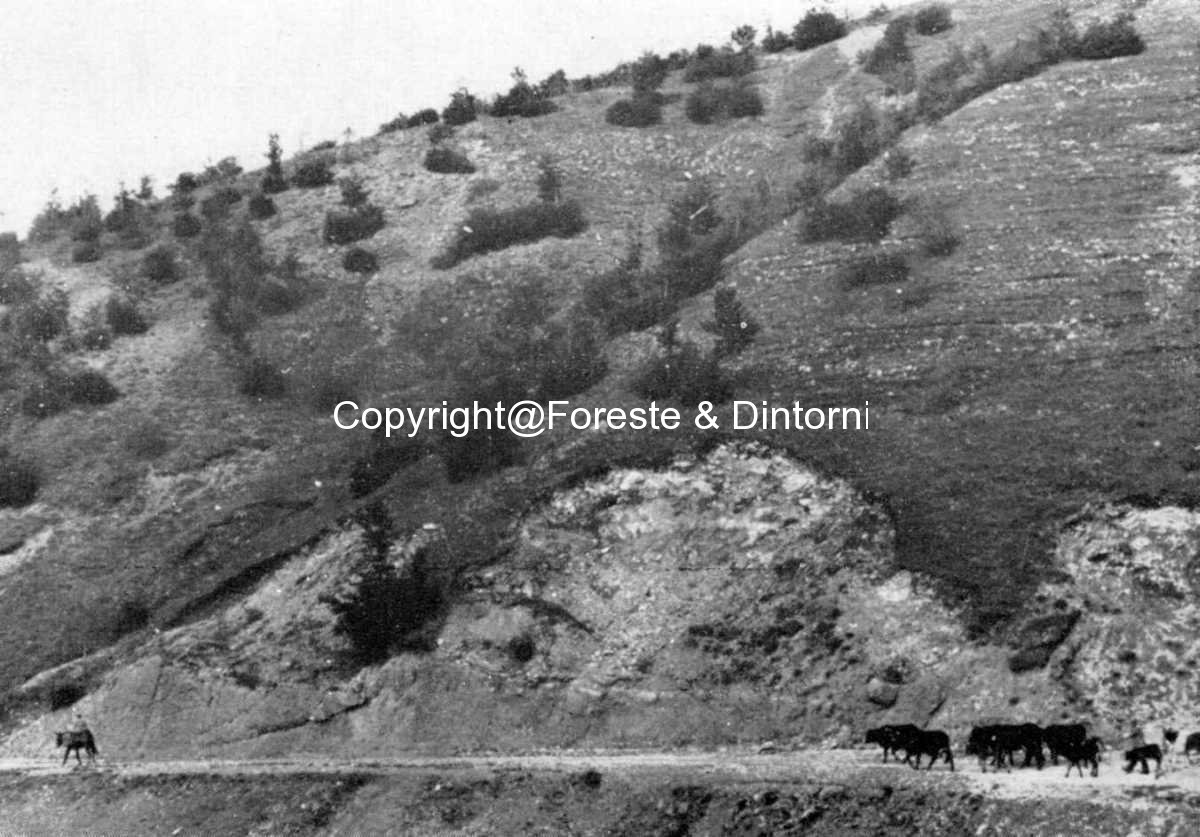

Dopo millenni d’uso ed abuso del territorio, necessariamente anche i boschi hanno subito contrazioni, sensibili più per le foreste del piano basale e collinare. Purtroppo però, il clima mediterraneo ha imposto ai popoli passati la ricerca di aree dove i fattori limitanti imposti dalla sua spiccata aridità estiva potessero essere mitigati. Per questo motivo, i limiti altitudinali delle coltivazioni arboree ed erbacee sono stati spinti sull’Appennino fino a livelli impensabili, in alcuni luoghi fin oltre i 2000 metri (Laga, Pollino). Tutto questo ha determinato un’inesorabile contrazione delle aree boschive situate nei versanti più assolati e nelle zone laddove la morfologia permetteva la coltivazione di cereali, patate e frutteti. Le innumerevoli oscillazioni climatiche hanno generalmente cancellato le tracce di tali attività arcaiche, ma, ad osservazioni accurate, non possono sfuggire i residui di precedenti coltivazioni, intuibili persino in molte remote faggete del centro sud: terrazzamenti, opere di spietramento e ruderi di stazzi e ricoveri, sono disseminati un po’ su tutte le nostre montagne, spesso sotto secolari faggete e querceti ma, talvolta, in aride pietraie e garighe che non lasciano sospettare un loro passato fertile e fecondo. Attività pastorali risalenti all’età del ferro sono state ritrovate su molte montagne appenniniche, spesso a quote elevate, come sulla Serra Rocca Chiarano, nel Parco d’Abruzzo ad oltre 1900 metri, indicatori indiscutibili di una frequentazione delle alte montagne assai remota. Molto probabilmente, le fluttuazioni climatiche fredde, soprattutto quelle dell’ultima piccola era glaciale avvenute a cavallo tra il XV ed il XIX secolo hanno scacciato molti contadini dalle montagne più elevate per relegarli nelle distese prative di fondovalle e nella fascia delle cerrete, molto penalizzate negli ultimi due secoli.

Sin dagli albori della civiltà molte faggete, ma ancor più i querceti, furono ridotti a cedui o annientati per far posto agli armenti dei nobili. Nel medioevo si ebbe una ripresa della copertura forestale, ma più per i boschi delle pianure che non per i boschi di montagna, sempre interessati dai pascoli estivi e sempre produttori di legna da ardere. Con l’unità d’Italia la situazione peggiorò notevolmente poiché errate scelte politiche provocarono l’annientamento, in pochi anni, di decine di migliaia di ettari di bosco, ma più nelle valli e nelle colline che nelle montagne, dove le faggete risentirono marginalmente dell’alienazione dei beni demaniali. Nel Novecento lo Stato riacquistò considerevoli superfici di terreni degradati e non, per ripristinare, un po’ in ritardo, lo stato originario dei luoghi. Venne la prima guerra mondiale ed i nostri boschi furono utilizzati oltre misura, spesso senza l’applicazione di logiche norme selvicolturali e soprattutto moltissime faggete furono convertire in cedui. L’avvento del fascismo non migliorò le cose, perché, a fronte di una politica di intensi rimboschimenti, l’autarchia, il bisogno di ingenti quantità di traverse ferroviarie ed il successivo secondo conflitto mondiale, imposero prelievi straordinari di legname da opera. Risale al Ventennio l’utilizzazione di molti complessi forestali del Sud conservatisi, per puro caso, allo stato semi-naturale, come il Gariglione, alcune aree del Pollino e dell’Orsomarso e molte faggete del Parco d’Abruzzo. Stolti interventi, dettati solamente da ragioni economiche ebbero la meglio su migliaia di ettari di faggete, ridotte a miseri cedui e coetaneizzate, in nome di una presunta “normalizzazione”, con gran sollazzo della povera fauna locale (ricordate la lotta ai “nocivi”?). Passati gli anni bui del fascismo, il bisogno di ingenti quantità di legname per la ricostruzione fini l’opera del Regime, epurando anche quei pochi lembi di bosco conservatisi allo stato seminaturale per puro caso, come la prima Riserva Forestale Integrale Italiana, quella istituita dall’Amministrazione fascista nel Demanio del Gariglione, annientata dai compilatori della Repubblica nei successivi piani di assestamento.

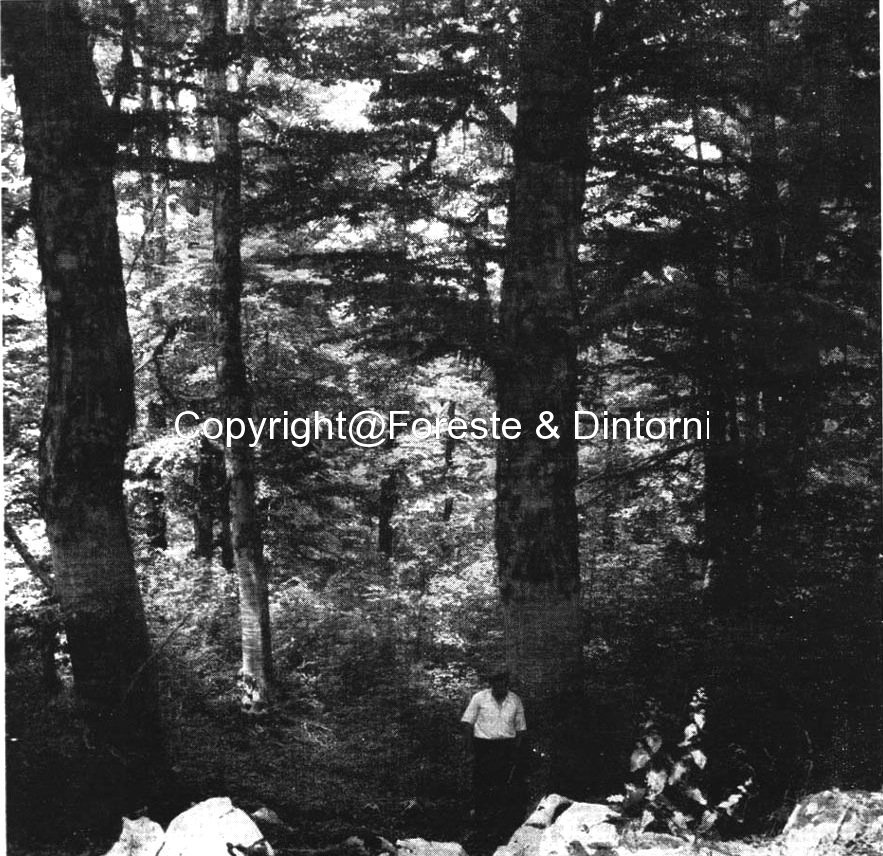

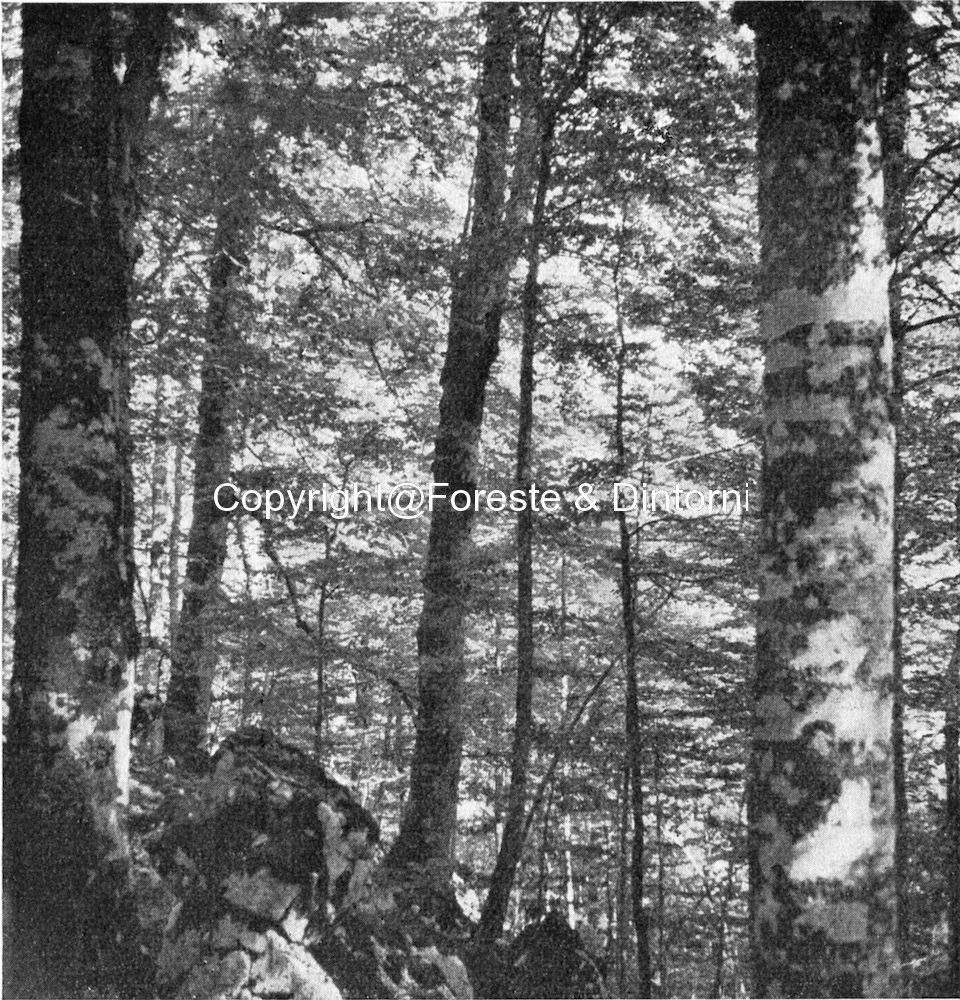

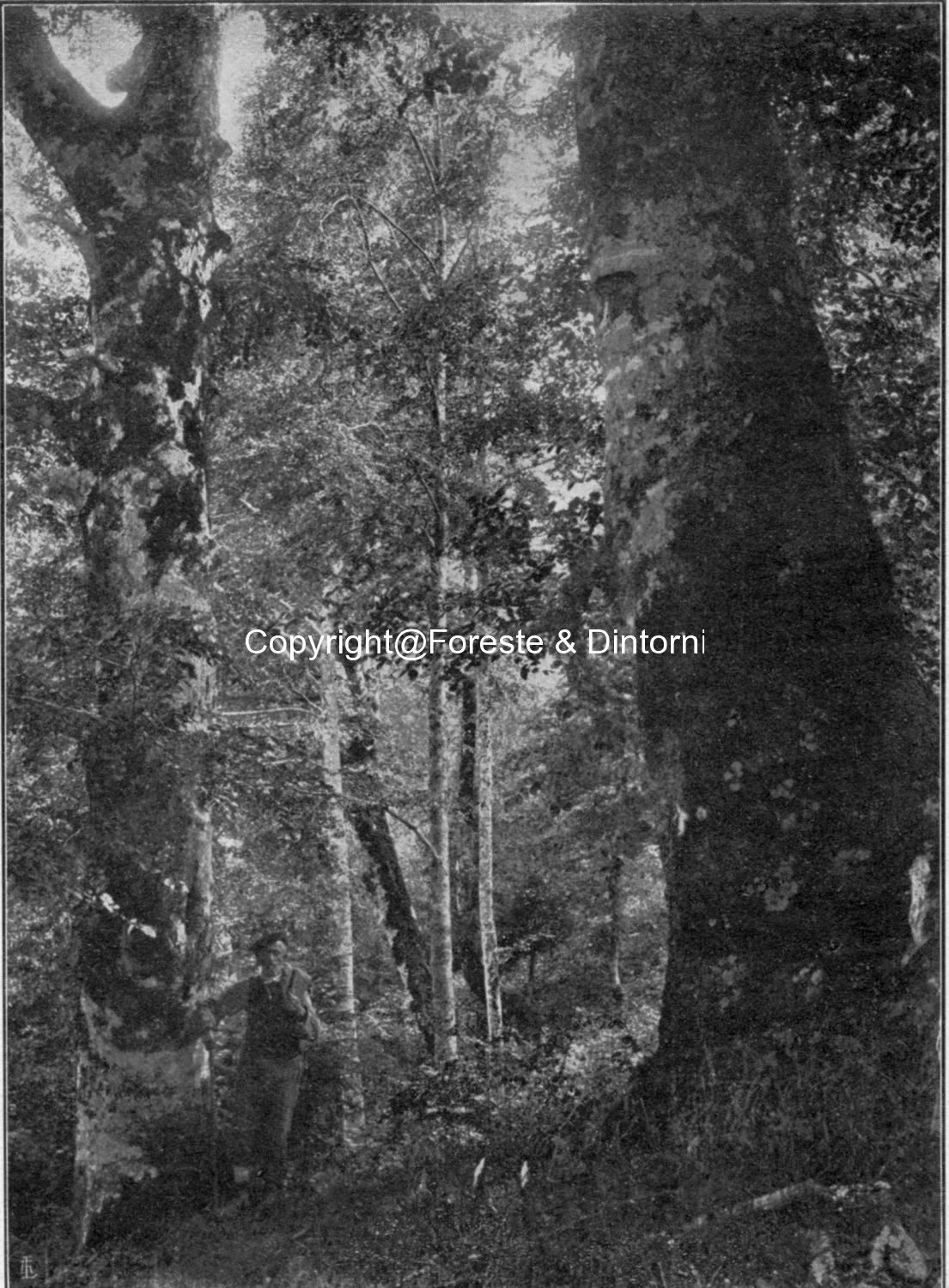

In quegli anni imperversò la caccia al “gigante”, al “vecchione“, al “vecchio lupo” ed a tutte le riserve sopravvissute ai decenni precedenti perché malformate o cariate oppure perché legate a qualche episodio particolare; il gigante che “soffoca la rinnovazione”. L’eliminazione dei colossi vegetali proseguì senza sosta per molti anni; in molti casi, leggendo note e relazioni sullo stato dei boschi, si evince quasi un accanimento verso le piante pluricentenarie e le numerose foto che riprendono boscaioli ed autorità immortalate accanto ad un monumento vegetale abbattuto ricordano molto da vicino le foto d’epoca dei cacciatori di bisonti o di elefanti che amavano farsi riprendere accanto all’animale abbattuto indegnamente.

UNO SGUARDO ALL’APPENNINO SETTENTRIONALE

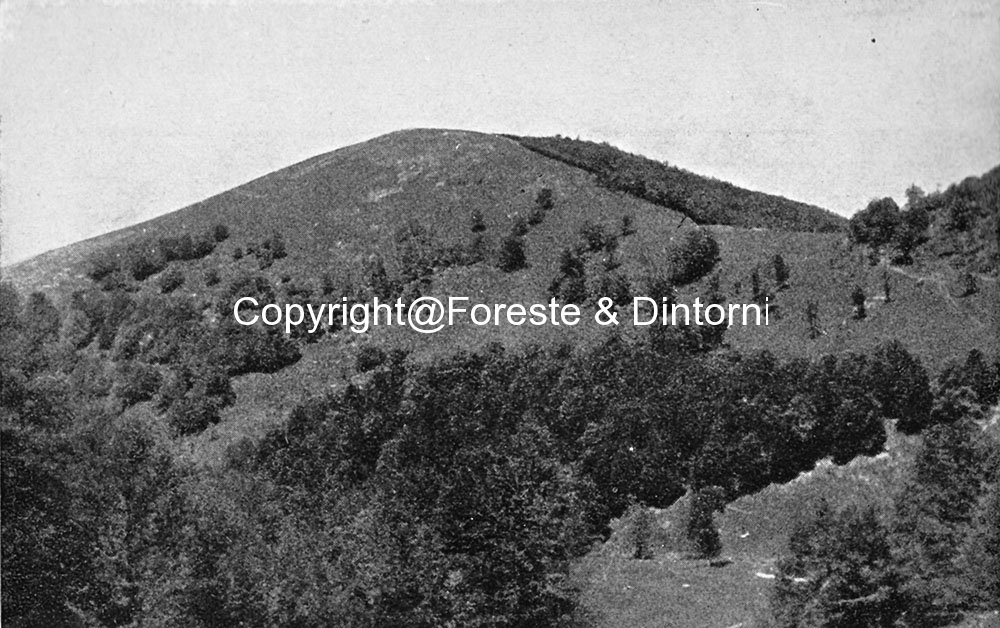

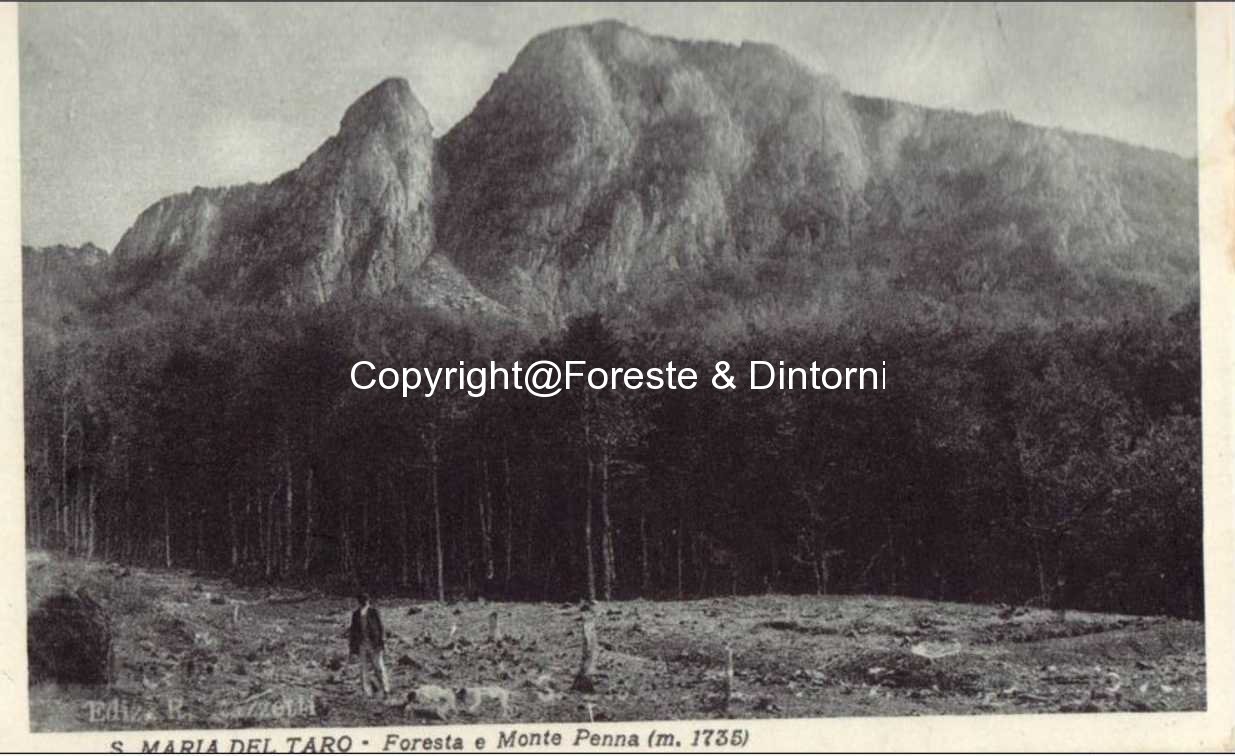

L’Appennino settentrionale ospita la maggior parte dei cedui di faggio oggi esistenti sull’intero Appennino. Le condizioni vegetative di questi boschi possono essere definite mediocri o discrete, ma ottime se confrontate con le condizioni osservabili su vecchie foto di repertorio, riprese a cavallo tra i due secoli e negli anni ’30. A tale riguardo possiamo affermare che l’acme delle utilizzazioni si ebbe proprio negli anni ‘30-40, in coincidenza con il secondo conflitto mondiale. Da quella data, al calo delle utilizzazioni non è seguita, purtroppo, una seria politica di conversione dei cedui ed una protezione dal pascolo, se non nelle poche foreste demaniali, certamente le migliori da un punto di vista biologico-strutturale.

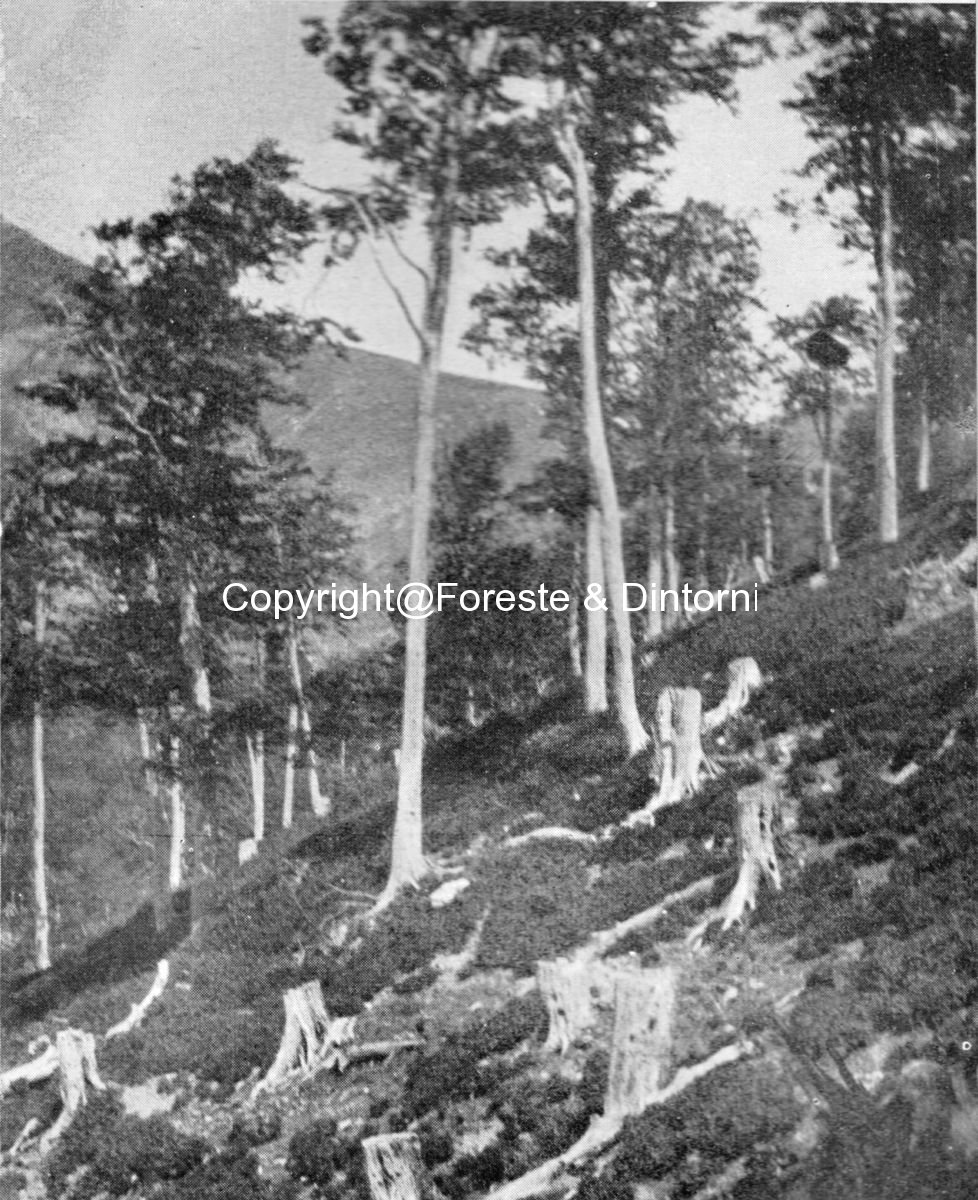

In molte zone del crinale tosco-romagnolo i primi tagli “industriali” si sono avuti tra il 1885 ed il 1895, con un classico taglio raso con riserve (poche). Come se ciò non bastasse, agli inizi del secolo, soprattutto durante la prima guerra mondiale, si è tornati ad utilizzare le stesse faggete, ma, questa volta, senza il rilascio di riserve alcune. Passato tale periodo si è continuato a sfruttare le faggete per legna da ardere, garantiti da un clima molto umido che facilitava il mantenimento del bosco, soprattutto lungo il crinale emiliano e romagnolo, non tenendo presente che l’elevata piovosità e la povertà del substrato edafico (arenaria e macigno), avrebbe portato inevitabilmente ad una forte degradazione dei suoli. Le successive conversioni, come quella attuata in Val d’Ozola (RE) o in Val Parma, a 50-70 anni dalla sua conversione in ceduo (1895-1915), hanno dimostrato come la qualità delle fustaie derivanti da cedui di montagne plioceniche sia scadente.

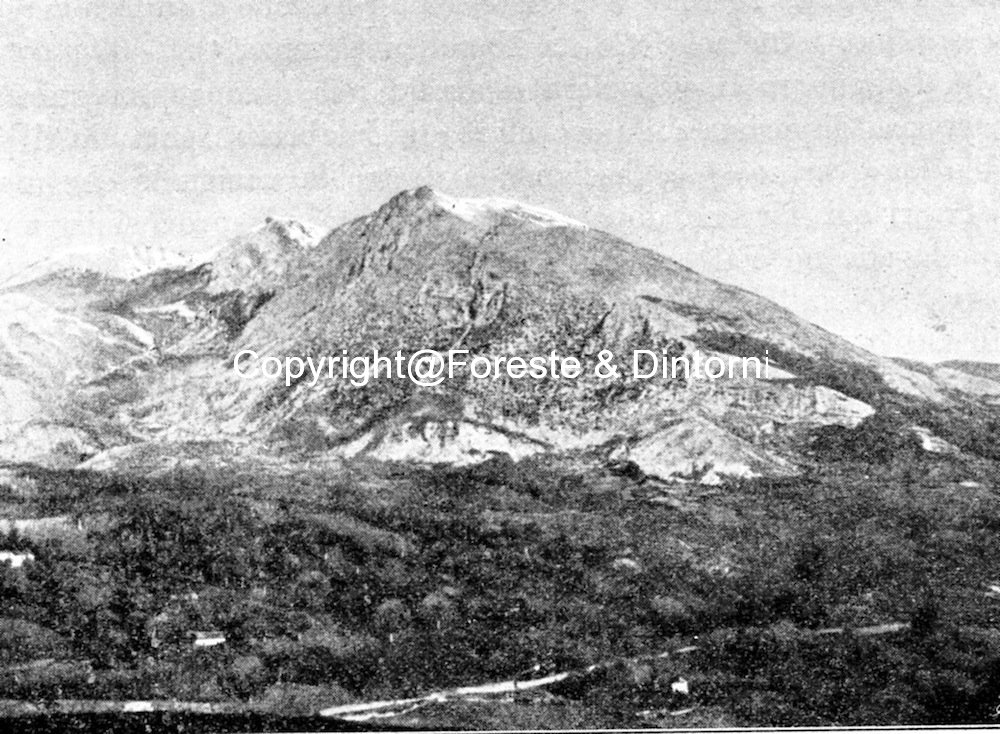

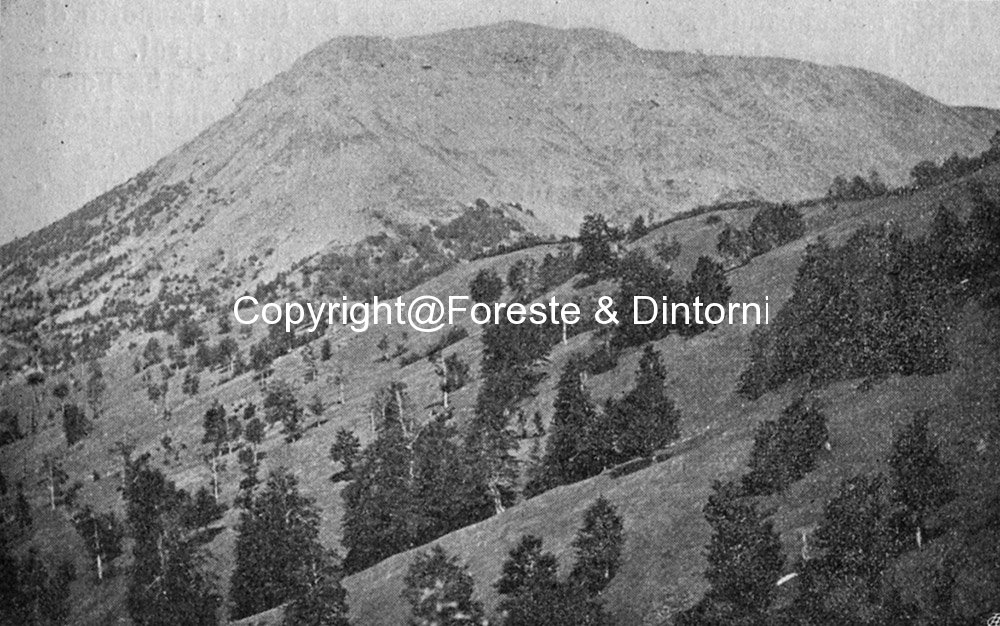

Stesso discorso vale per il vicino M. La Nuda (1894 m), dove su illustrazioni inserite in una pubblicazione di Losacco (1938) si apprezza l’esistenza di gruppi di faggi di alto fusto e di buon portamento e sviluppo, nel triste panorama della faggeta ripetutamente tagliata a raso. Nella stessa località, la creazione del noto centro sciistico di Cerreto Laghi ha totalmente stravolto un importante nucleo di vegetazione di abete (Abies alba Mill.), uno dei più rilevanti dell’Appennino settentrionale. Per contro, la presenza di buoni pascoli non soggetti all’inaridimento estivo garantisce una relativa indennità dei soprassuoli dai danni di un pascolo già piuttosto scarso. Piccole oasi di fustaie secondarie si osservano nell’alta Val Parma, opera di recenti conversioni coronate da esito positivo. Nelle aree meno fertili e sui pendii rocciosi in genere si riscontrano numerosi piccoli nuclei autoctoni di peccio (Picea abies Karst.) ed abete, talvolta presenti con esemplari annosi, come sulle pendici toscane di M. Orsaro, nel bosco della Pianaccia e sotto il Lago Verde. Molto degradate sono anche le faggete della montagna più alta di questa parte di Appennino: il Cimone (2165 m). Cedui malandati e vecchie riserve di antiche fustaie, disperse sugli alti crinali delle vette del Libro Aperto (1934 m), sono il panorama comune di queste montagne, sfregiate anche da una proliferazione incredibile di stazioni sciistiche e rimboschimenti di conifere, che sono andati a colmare le altrimenti vaste chiarie e lacune procurate da intense coltivazioni, spinte ben oltre il limite superiore del bosco. Difficile da esprimere un giudizio univoco su questi boschi, un tempo assai più degradati di oggi. Belle illustrazioni, risalenti alla seconda metà dell’Ottocento, apparse su di un interessante volume edito dal Comune di Sestola (1982), riprendono, forse, il momento di massimo impatto dell’uomo su questi fragili ecosistemi di montagna. L’aspetto era quanto mai desolante: pascolo eccessivo, tagli scriteriati e bassissima densità delle faggete erano il “menù” normale di quei tempi. La fertilità, allora molto bassa, si rifletteva su una statura degli alberi che a malapena riusciva a superare i 10-15 m di altezza a 1500 metri di quota. Le piante erano spesso tozze e ramose e non venivano tagliate allo scadere del turno poiché la rinnovazione era sempre molto scarsa. Qualcuno di questi “vecchioni”, tali nominati da Hoffman, ancora sopravvive nell’alta Valle del Doccione, ma il più grande si trova al Lago della Ninfa (1506 m); cariato e deperiente, misura 1,20 di diametro. Dovunque il limite superiore del bosco è ribassato di parecchie centinaia di metri; solamente nella Riserva di Campolino, sopravvive il più vasto nucleo autoctono appenninico di peccio (Picea abies Karst), che certifica l’esistenza passata di un orizzonte superiore continuo di conifere, eliminato chissà quando dall’uomo per fare spazio ai pascoli ed ai coltivi.

L’APPENNINO CENTRO-MERIDIONALE

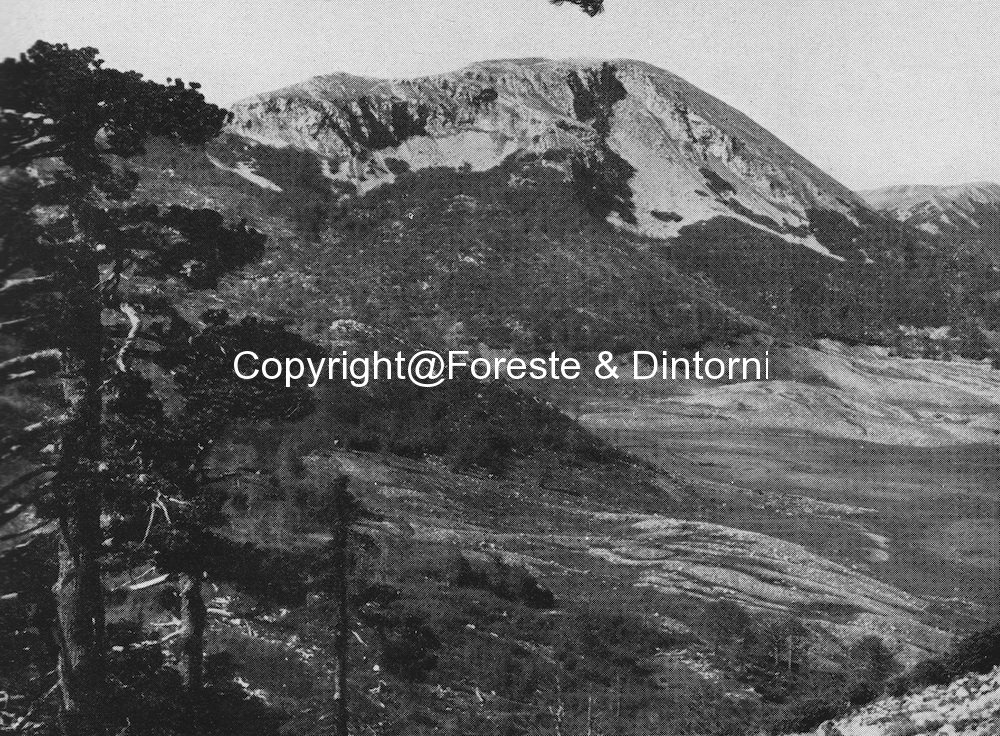

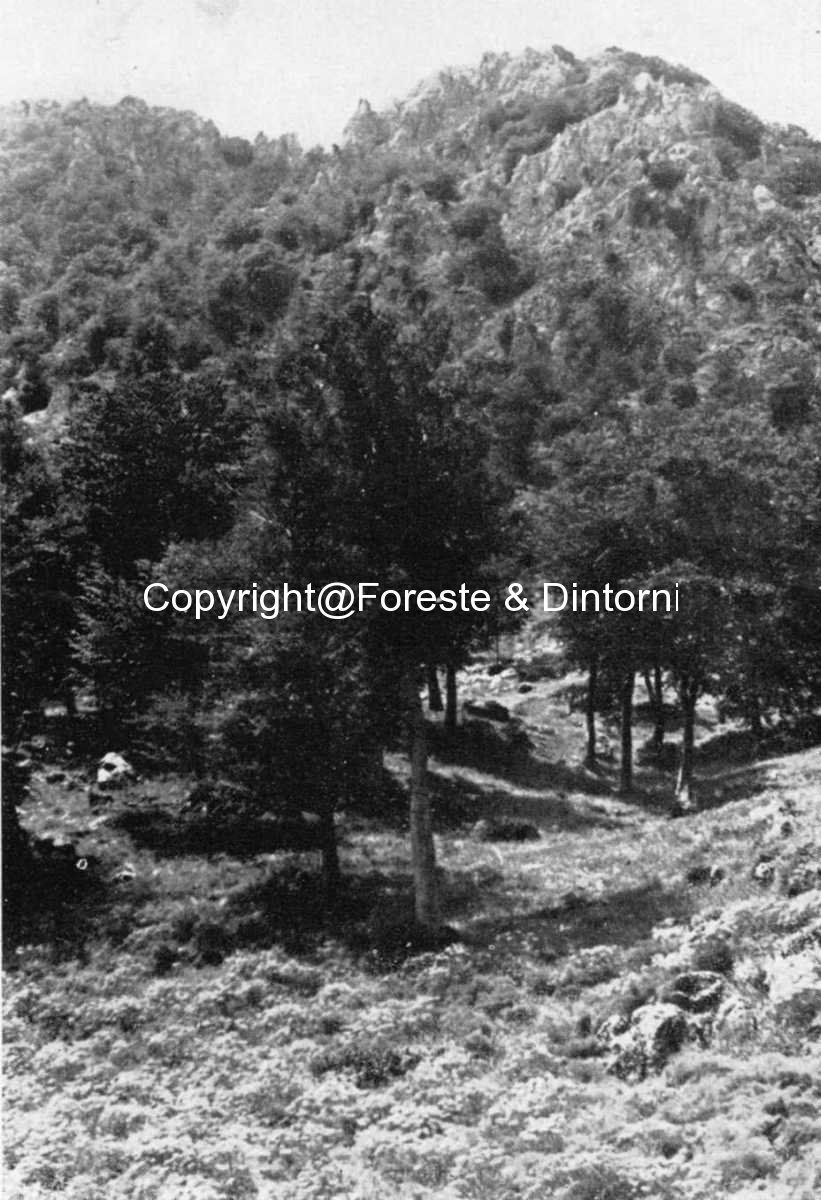

Scendendo di latitudine, incontriamo la piattaforma carbonatica che offre al faggio suoli a lui molto più graditi del povero macigno. Suoli bruni mediterranei eutrofici e humus ricchi e dolci garantiscono una ricchezza minerale dei suoli, debolmente lisciviati grazie ad una aridità estiva provvidenziale che gli permette di escludere anche tutte le altre specie. Purtroppo però, l’aridità estiva costituisce anche uno dei fattori che limitano il reingresso del faggio nei pascoli abbandonati e la rinnovazione nei consorzi boschivi utilizzati in modo non appropriato. Le pratiche selvicolturali passate, dettate da cognizioni e fini esclusivamente commerciali o da ignoranza (Legge forestale del 1826), hanno impoverito enormemente le faggete del suolo minerale e degli elementi arborei geneticamente più validi. Non è mia intenzione dilungarmi sulla questione già ampiamente trattata da altri autori. Analizzando il panorama forestale dell’Appennino centrale notiamo che gran parte delle faggete esistenti in passato sui versanti meridionali dei monti sono state eliminate per fare posto alle colture ed ai pascoli. Soprattutto sul Gran Sasso, sulla Maiella, sulla Laga (argilloso-arenacea), sul Velino-Sirente ed in altre parti della Marsica il manto boschivo è stato totalmente eliminato in tempi storici, probabilmente nel periodo classico e medievale. Ancora oggi numerosi toponimi ricordano la sua passata esistenza: il “M. Faete” di Campo Imperatore sul Gran Sasso e numerose località denominate “Le Cese”, “La Cesa”, “Cesarella”, ecc, tutte collocate in autentici “deserti orofili appenninici” . Il clima non c’entra se la faggeta è scomparsa se non nella misura dell’impedimento al suo reingresso.

MARCHE

In questo capitolo si tratterà delle sole faggete dei Sibillini, da alcuni anni racchiuse nell’omonimo Parco Nazionale, certamente le più esemplificative dell’intera regione. Sono boschi di poca consistenza e profondamente alterati nella struttura e nell’estensione. Il pascolo è stato particolarmente incisivo e devastante, al punto da confinare la faggeta nelle zone acclivi ed inette all’agricoltura ed al pascolo. L’aspetto attuale di questi boschi è quello di formazioni estremamente semplificate, generalmente cedui di mediocre portamento e di modesto incremento. Solamente nella Valle dell’Infernaccio e in alcuni tratti dell’adiacente Valle di Tenna possiamo ritrovare elementi ad alto fusto e popolamenti di una certa maturità. Il suolo non è mai evoluto e denota un eccesso di pascolamento di antica origine; tale aspetto è particolarmente incipiente nei dintorni di Castelluccio di Norcia (Macchia Cavaliera) e nelle pendici orientali, soprattutto nella Valle di Foce e sulle ripide pendici settentrionali della Sibilla (2176 m), ospitante faggete cespugliose ed assai sensibili ai diversi orientamenti climatici dell’ultimo decennio.

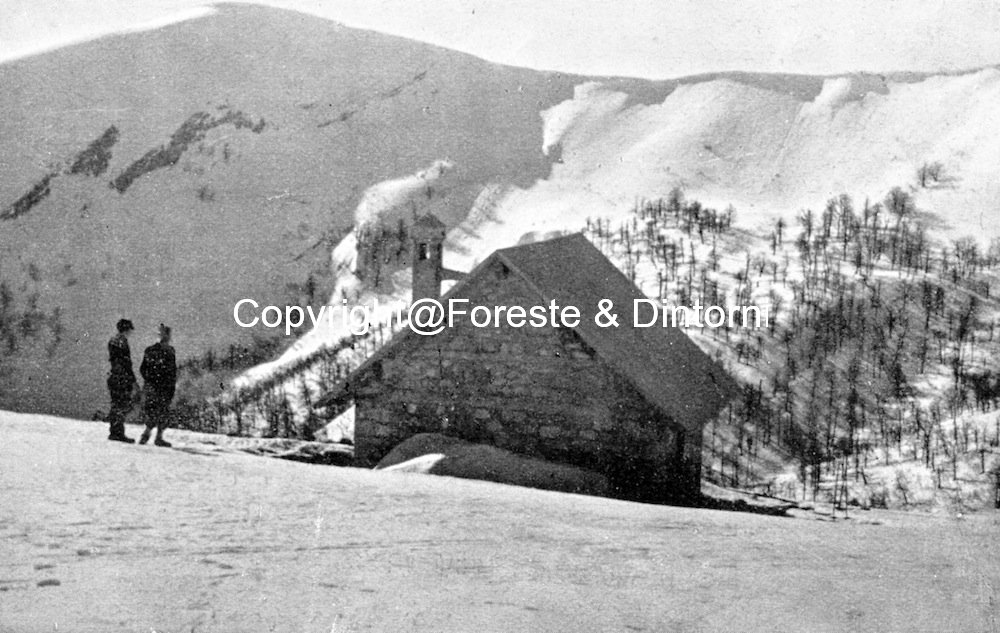

LAZIO

In territorio laziale si trovano le ben note faggete del Terminillo. Sono queste vecchie fustaie, ampiamente utilizzate e degradate sul finire del secolo scorso, con letali tagli a raso seguito da consistente pascolamento, che determinò l’arretramento del limite superiore della faggeta di diverse decine di metri; soprattutto nei valangosi pendii del Terminilletto e dei Sassetelli. Il pascolo rovinò estesi tratti di rinnovazione, facendo assumere un portamento cespuglioso ai giovani faggi; ecco spiegate le macchie di ceduo che ancora si trovano nella faggeta, tutta rigorosamente ad alto fusto fino al 1887. Tuttavia, molte riserve del 1887 si possono ancora osservare lungo la rotabile che collega Campoforogna con Leonessa, al limite superiore del bosco. Si tratta di alberi piuttosto grandi, vecchi di oltre duecentocinquanta anni ed ancora in ottimo stato vegetativo, che la scure ha miracolosamente risparmiato per la loro funzione protettiva sui sottostanti pascoli. Proseguendo ancora lungo la strada si giunge alla Sella di Leonessa, a 1932 m e pertanto ancora potenzialmente occupabile da una faggeta, che potrebbe digitarsi fin sui ghiaioni della vetta principale del Terminillo (2213 m), sfumando in un arbusteto di altitudine, ricco di mirtillo (Vaccinium myrtillus L.). Tutto questo non accade in quanto la morfologia dolce di questi pendii marnosi è stata scelta per i pascoli estivi degli armenti. Oltre la sella, discendendo in direzione di Leonessa, si rientra nuovamente nel fitto della faggeta, incontrando radi grossi faggi ed aceri di monte (Acer pseudoplatanus L.), riserve dei tagli ottocenteschi. Scendendo ancora la faggeta riprende la sua classica fisionomia a profilo coetaneo, ma piuttosto irregolare in quanto a densità; l’età dovrebbe aggirarsi attorno ai 80-100 anni, ma più in basso il portamento diviene scadente a causa di passate e recenti ceduazioni. Fenomeni di dilavamento e degradazione pedologica si osservano in tutta la regione compresa tra il M. di Cambio (2081 m) e la sella suddetta, a quote prossime ai 1900 m. Estese colonie di mirtillo nei pascoli, resti dell’arbusteto, vegetanti su profonde zolle di terre brune di chiara origine forestale, ricordano la passata esistenza di rigogliose faggete altomontane oppure di cespuglieti emisferici di alta quota, eliminate sull’intero massiccio da tempo immemorabile.

Meglio conservate sono le limitrofe faggete dei M. Nuria (1888 m), Nurietta (1884 m) e Giano (1824 m), ceduate sui versanti occidentali ma ancora ad alto fusto su quelli orientali, ricche di grandi riserve nelle vallette glaciali del Nurietta, coniferate con abete anche sul Giano. La faggeta è disgiunta in numerosi appezzamenti di discreta estensione, intervallata dalle solite praterie secondarie, di origine alto medievale, come testimoniato dai numerosi resti archeologici di notevole interesse storico e situati proprio nel piano altitudinale del faggio, con il quale hanno interferito fino a qualche secolo fa. Dovunque il limite superiore del bosco è stato ribassato di diversi metri per ovvie esigenze zootecniche; qualche vecchione si trova disperso nei boschi del Giano, ricordo di passati trattamenti più drastici.

Di nessuna importanza sono invece le faggete che si trovano incuneate nell’alta valle del Velino, degradate da millenni di pastorizia e di nessuna consistenza, allignanti su terreni generalmente poveri di suolo minerale, asportato da secoli di ceduazione. Così è sul M Boragine (1829 m), sul Tolentino (1572) e sul Pozzoni (1904 m); quest’ultimo conserva ancora in bella mostra notevoli opere di terrazzamento che giungono sin quasi in vetta, mentre al confine con l’Umbria compaiono di nuovo soprassuoli più evoluti anche se sempre sotto forma di cedui, in parte in avviamento all’alto fusto.

Situate nei pressi della costa laziale, si trovano le belle e ben conservate faggete dei laghi vulcanici. Si tratta di faggete conservatesi più per il substrato vulcanico ad elevato potenziale idrico di ritenuta che per un clima che è schiettamente mediterraneo anche se con un grado udometrico più elevato. Anche le pratiche colturali sono riuscite a mantenere una forma di governo ad alto fusto idonea al faggio, il quale, è stato in grado di superare senza rischi i tagli intensi del passato. Bella, ma preoccupante la faggeta del Cimino (1053 m), dove errate forme di gestione del patrimonio pubblico (struttura marcatamente coetanea) hanno impedito una continuità della rinnovazione indispensabile al mantenimento del bosco. Il turismo, facilitato da una strada di penetrazione senza senso alcuno, ha costipato il suolo e continua ad ostacolare l’affermazione dei giovani faggi che periscono a causa del calpestio. Contemporaneamente, il soprassuolo adulto inizia a presentare segni inconfutabili di decadimento da vetustà. Peggiore sorte tocca alla piccola faggeta depressa (400-600 m) dei M. della Tolfa, perlomeno nel suo tratto più monumentale. Le matricine (perché di ex ceduo si tratta), sono in deperimento e la rinnovazione è quantomai scarsa. Il faggio sta tentando di discendere nei fossi e nei tratti più umidi del castagneto che la racchiude evitando i luoghi più frequentati ed a suolo più superficiale, prontamente occupati dal carpino nero e dall’orniello.

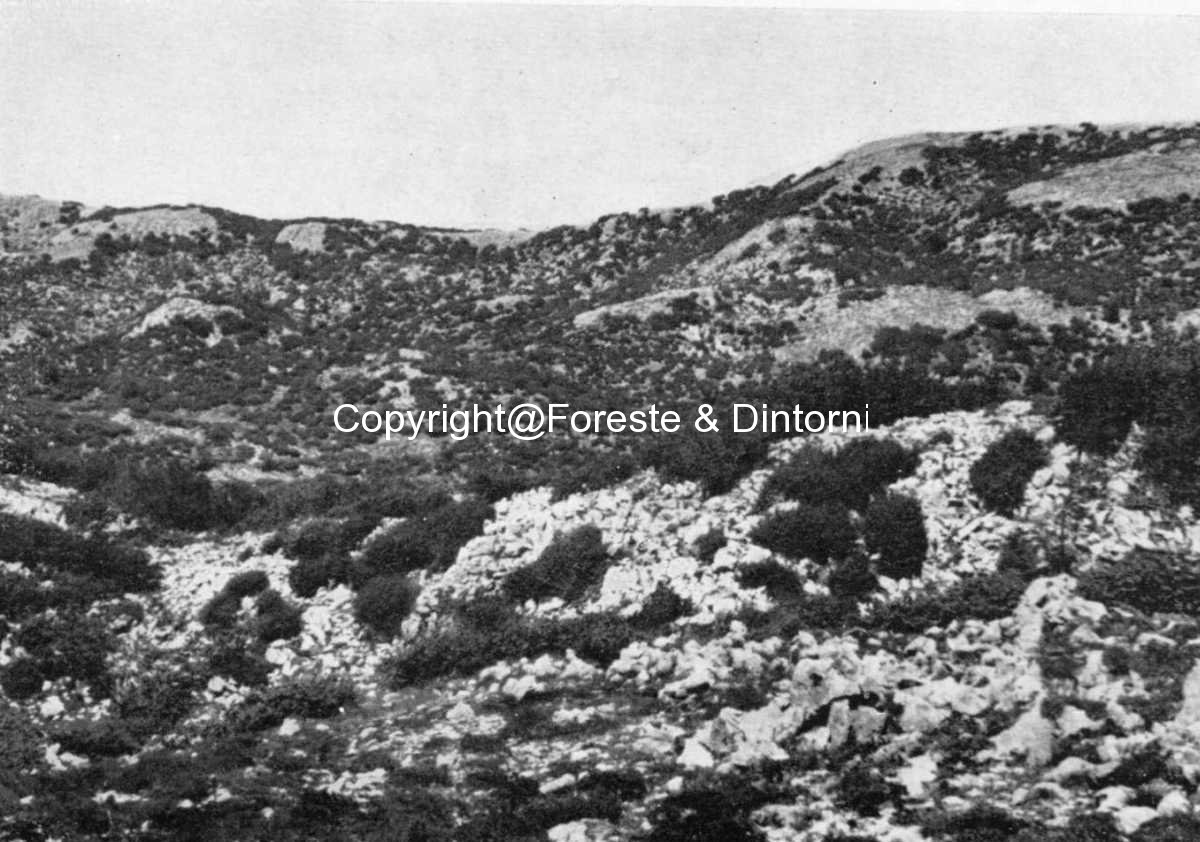

Sulle marittime montagne dei Lepini, il potenziale del faggio non è espresso in termini di efficienza strutturale ed ecologica della specie. L’areale del faggio è stato contratto da secoli di pastorizia incontrollata e piuttosto “agguerrita”, che ancora lo sta facendo arretrare vistosamente. Si riscontra una pessima situazione sul M. Erdigheta/Semprevisa, a 1400 m, dove la vecchia fustaia sta cedendo il passo ad una prateria di cresta in cui i fenomeni dell’inaridimento e del dilavamento progressivo sono ben evidenti. Cedui di carpino nero ed orniello subentrano alla faggeta laddove il pascolo ed i frequenti incendi lo permettono, ad ulteriore riprova che il tanto diffuso orno-ostrieto è di chiara origine secondaria e sostitutiva di altre associazioni ben più esigenti. Sui M. Ausoni la faggeta è pressoché scomparsa ed il suo posto è stato preso dalla lecceta e dal sopracitato orno-ostrieto, diffusosi in questo secolo. Il fenomeno appare evidente osservando vecchie fotografie di fine Ottocento dove si apprezza la nudità del M. Cacume, oggi totalmente ricoperto di carpini, ornielli e lecci. Sui M. Aurunci vale quanto detto a proposito dei Lepini e degli Ausoni.

ABRUZZO

Il massiccio più elevato dell’Appennino peninsulare, il Gran Sasso, è stato quasi interamente denudato sul suo versante meridionale. I suoi docili pendii calcarei hanno favorito un poderoso sviluppo della zootecnia che ha decimato la copertura forestale, eccezion fatta per sparute macchie di faggio, cerro e carpino (Macchia Grande di Assergi e Valle Fredda). Un assaggio di come dovettero essere le faggete su questo versante lo troviamo nella porzione orientale di questo versante. Estesi boschi sono diffusi nella regione dei Piani del Voltigno, in parte governati a fustaia e gran parte a ceduo matricinato, seppure “invecchiato” ed avviato naturalmente e artificialmente all’alto fusto. Nel profondo Vallone d’Angora alligna una importante formazione mista mesofila ricca di frassino (Fraxinus excelsior L.), tiglio (Tilia cordata Mill.), aceri riccio e montano (Acer platanoides L. e pseudoplatanus L.), agrifoglio (Ilex aquifolium L.), tasso (Taxus baccata L.); la meglio conservata del Gran Sasso e tra le più belle dell’Appennino centro-meridionale. Sintomaticamente è assente l’abete, presente solamente nella parte occidentale del gruppo. Se quasi interamente nudo è il versante meridionale esattamente all’opposto si trova quello settentrionale. Una fascia, pressoché ininterrotta, di faggete fascia la parte basale delle vette più elevate. Le fustaie della parte orientale, grossomodo quelle ricadenti nei comuni di Castelli, Isola del Gran Sasso e Tossicia, derivano da cedui convertiti ad alto fusto da un quarantennio. Gran parte di queste faggete serviva alle necessità delle fiorenti industrie locali di ceramica, donde la loro totale conversione a ceduo semplice. Per tale motivo mancano piante monumentali e le riserve delle precedenti fustaie, ancora visibili nella foto allegata, sono state totalmente abbattute nei primi anni del secolo. Ne rimangono ancora nel bosco “Aschiero” di Pietracamela, felicemente immortalate nelle splendide illustrazioni di L. Bortolotti (1993). Sono piante vecchie di duecento anni, riservate in base alla legge del 1826, costituenti un “bosco di protezione” pascolato, piuttosto malandato. La sottostante faggeta è stata prima ceduata e poi riconvertita a fustaia, di mediocre feracità ma possedente un ricco sottobosco di tasso ed aglio orsino (Allium ursinum L.), sulla stregua delle migliori faggete meridionali.

Diverse sono le faggete di Fano Adriano, dapprima tagliate a raso e successivamente ceduate e pascolate. Rimangono tratti di fustaia di protezione “stramatura” solamente sul Colle Abetone (1778 m), dove vecchissimi faggi, radi e ramosi, sono residuati sotto la vetta. La faggeta in questo caso assume il caratteristico profilo “biplano”, con abbondante rinnovazione, oramai allo stadio di perticaia. L’abetone che diede il nome al colle è scomparso; in compenso, su foto risalenti al 1967, si vedono ancora svettare grandi abeti, riserve di precedenti tagli avvenuti nel dopoguerra ed assurdamente eliminati nel 1971. Nella foresta demaniale di Codaro-Campiglione il bosco è stato interamente convertito in ceduo durante il secondo conflitto mondiale, risparmiando qualche riserva di abete; se ne trova una sotto il Colle delle Monache che sembra un gigante fuori posto tale è la potenza con cui domina il sottostante debole ceduo di faggio, malamente degradato da un improvvida ed errata conversione regressiva. Sulle foto aeree dell’IGM si osserva il bosco poco dopo l’avvenuto taglio, con evidentissime e molto numerose le piazzole carbonili. Ben poche sono le possibilità che i giovani abetini riescano a forare la copertura dei deboli e miseri faggi. Poco distante, sul M. Cardito (1735 m), si ripropongono le stesse strutture, ma con bei gruppi di faggi ad alto fusto, risparmiati chissà come dalla ceduazione.

La consistenza della faggeta scema rapidamente procedendo verso occidente, degradando verso compagini miste di carpini, aceri e frassini, con penetrazioni di betulla (Betula pendula Roth) e salicone (Salix caprea L.); segno evidente della presenza dell’antico centro abitato di Masseria Cappelli. La faggeta ad alto fusto che si incontra risalendo la Valle del Chiarino è di chiara origine agamica, mentre sotto il M. Ienca (2208 m), la fustaia torna ad essere primaria e ricca di esemplari secolari, associati spesso a floride colonie di frassino maggiore (Fraxinus escelsior L.). Ma si tratta solamente di un “oasi” poiché dopo poco si rientra nella tristezza delle faggete cedue, ricche di polloni ancora poco differenziati e spesso stroncati dalla neve. In quest’area la ceduazione è stata assolutamente imparziale, intaccando anche il margine superiore del bosco, in altri casi coronato da una sottile striscia di protezione ad alto fusto. Completamente scomparsi sulle faggete comunali dell’Aquilano sono i segni della legge forestale del 1826: un’intensa e capillare ceduazione ha eliminato qualsiasi ricordo delle floride fustaie.

Nessun’altra montagna dell’Appennino centrale possiede una diversità forestale quanto il massiccio della Laga. Si parte dalla base, occupata da querceti termofili e xerofili per giungere alle brughiere alpine ed i vaccinieti, i migliori del centro-sud. Profondamente diversi sono anche i due versanti del massiccio: cedui di faggio ampiamente lacunosi e malamente gestiti sulla parte occidentale, faggete compatte e serrate su quello orientale (Rovelli, 1997), spesso miste ad abete. I cedui del versante occidentale sono in queste condizioni oramai da molto tempo, infatti non sono rimaste né riserve né segni che lascino presumere un recente passato ad alto fusto. Il limite superiore del bosco è stato ribassato di molto; solamente allo stazzo del Gorzano e sotto il M. Vene (2020 m) la faggeta riesce a raggiungere timidamente i 1700-1800 m., altrove si ferma sotto i 1500-1600 m. Qualche timido tentativo di avviamento ad alto fusto, certamente migliorerà la struttura, ma la forte acclività dei versanti ha favorito il dilavamento di buona parte del suolo.

Scendendo sul versante opposto si nota che la faggeta inizia a circa 1800 m, dapprima pura poi mista ad abete, parzialmente cedua nel Bosco della Martese, dove è in avviamento all’alto fusto nelle porzioni più accessibili e soprattutto nei pressi della carrabile che la attraversa in tutto il suo sviluppo. Nell’attigua Valle del Rio Castellano è stata mantenuta la fustaia, seppur ripetutamente sfruttata in modo non appropriato, tagliata a raso con e senza riserve ed ancora lacunosa sotto il Colle Romicito (1820 m). Rari sono i faggi di mole notevole, ma diffusi sono ancora gli abeti secolari svettanti sulla giovane faggeta. Anche sulla Laga raramente si incontrano tratti di fustaia matura, mentre sono diffusi i popolamenti misti di faggio ed abete in attesa di diradamenti e sfolli. Nel sottobosco delle faggete teramane della Laga è piuttosto diffuso il mirtillo; spesso forma dei fittissimi popolamenti sotto le faggete degradate, sintomatico di un’eccessiva acidificazione ed infeltrimento del suolo. Sul versante meridionale del massiccio le faggete sono governate tutte ad alto fusto coetaneo. Negli anni ’50 sono state interessate da estesi tagli di rinnovazione in tutta la costa compresa tra il M. di Mezzo (2123 m) ed il M. Gorzano (2455 m), che ha avuto un buon esito nelle porzioni medio basse del bosco, ma che ha provocato diradamenti estremi difficilmente colmabili al di sopra dei 1700 m. Evidenti le tracce delle teleferiche nei dintorni di Padula e Cesacastina, con ancora in posto cavi, tralicci e quant’altro servisse per l’esbosco.

Lo stesso si può dire a proposito delle faggete del versante occidentale del Velino. Nella parte alta sono ancora vegetanti enormi faggi diradati da un devastante taglio a raso effettuato nel 1911 su tutto il massiccio montuoso. Allora, un pascolo ancora troppo pressante, impedì la pronta rinnovazione della faggeta, la quale, nel 1941, dopo trent’anni non aveva ancora recuperato lo spazio perso, soprattutto alle alte quote, laddove il bosco è a contatto con i pascoli d’alta quota. Oggigiorno, il limite superiore della faggeta appare ribassato di decine di metri e la parte più elevata delle faggete è in netta regressione, sotto i colpi infertigli dal pascolo equino e bovino, ancora oggi molto presente. Lembi disgiunti di faggeta, oltre i 1800 metri, testimoniano una soluzione di continuità che la faggeta riuscirà a colmare con molta difficoltà. La parte più bassa della faggeta, invece, convertita in ceduo, è inquinata da presenze di frassino maggiore, acero e betulla, destinati, con l’avvenuto avviamento ad alto fusto, ad essere eliminati nel giro di pochi cicli colturali.

La faggeta è stata totalmente eliminata dal M. Ocre (2206 m) e M. Cagno (2152 m), eccezion fatta per alcune sparute macchie cedue ne “La Fossa” e nei pressi di Forca Miccia (1906 m). E’ questa una delle poche montagne appenniniche di notevole altitudine a possedere i fianchi completamente glabri e privi di qualsiasi ricordo di mantello e suolo forestale. Al contrario, una fascia di faggete borda tutto il versante settentrionale del M. Sirente (2349 m), cedue fino al 1970 ed ora in avviamento all’alto fusto; un ricordo delle preesistenti fustaie si può avere nella piccola faggeta demaniale dell’Anatella, dove vecchi faggi, da cui pendono bellissimi festoni di licheni, sono racchiusi all’interno di una conca carsica. Nel vicino Parco d’Abruzzo troviamo una montagna con una faggeta tra le più importanti dell’intero arco appenninico poiché è l’ultimo bosco a ricoprire interamente una montagna appenninica di quasi 2000 metri: il M. Pietra Gentile (1978 m). Per un caso fortuito su questo cocuzzolo montuoso il bosco sale fino in vetta, ammantandola interamente, ad eccezione dell’antistante groppone dell’Atessa, dove compare un vasto pendio incendiato secoli addietro. La faggeta, seppure intensamente utilizzata nel 1912 e negli anni’50, è ancora in pieno vigore e dimostra come il limite superiore potenziale del faggio su queste montagne sia ben più elevato di quanto viene riportato nella letteratura corrente. A 1978 m, la faggeta possiede ancora un notevole vigore vegetativo, con piante che riescono a superare i 10 metri di altezza, mescolandosi ad arbusti che un tempo dovettero ricoprire molti monti dell’Appennino: il crespino (Berberis vulgaris L.), la rosa (Rosa pendulina L.), il farinaccio (Sorbus aria L. (Krantz)) ed il pero corvino (Amelanchier ovalis L.). Un centinaio di metri più in basso, faggi imponenti crescono attorno ad una dolina, luogo di ritrovo di ungulati, riserve di precedenti tagli a raso. Nel Parco d’Abruzzo è facile imbattersi in residui della Legge Forestale del 1826, sotto forma di solitarie riserve svettanti nelle fustaie oppure isolate in mezzo a pingui o aridi pascoli secondari: ancora se ne trovano innumerevoli sul M. La Rocca, attorno al Lago Vivo, sotto la vetta del M. Amaro di Opi e nella regione de “La Cicerana”; ma di molto belle ve n’erano sul M. Marsicano e sulla vicina Serra Rocca Chiarano. Molto interessanti le immagini riportate nel volume dedicato a Pietro Romualdo Pirotta (Pedrotti F., 1988), nelle quali si può apprezzare lo stato delle faggete di M. La Rocca ed altre località del Parco agli inizi del secolo. Si vedono ancora perfettamente gli esiti della Legge Forestale del 1826, con pascoli arborati di riserve divenute grosse ed assenza di rinnovazione, annullata da una pascolo allora assai pressante; in una immagine, rappresentante boscaioli, è ripreso l’ambiente tipico delle faggete in attesa dello sgombero, con piante enormi e frondose che furono tagliate nei decenni successivi. Lo stesso si può dire a proposito della Camosciara, dove nello stesso volume si evince lo stato delle faggete del M. Sterpi d’Alto (1956 m) dopo i tagli di fine Ottocento che interessarono l’intero comprensorio, fin alle ultime digitazioni terminali.

Negli anni compresi tra il 1940 ed il 1960 in tutta la regione del Parco si ebbero tagli devastanti che utilizzarono senza criterio alcuno larghi tratti di questi boschi (Clauser, 1964; Bortolotti, 1968). Fortunatamente, molte immagini fotografiche ci testimoniano oggettivamente tutte le fasi di tale impresa. Innanzitutto possiamo affermare con certezza che il solo metodo usato fu quello del taglio raso con riserve. In poche parole, nonostante fossero passati quasi cento anni dalla caduta del Regno di Napoli, si proseguì sulla strada del taglio raso con riserve. Le immagini riprese da Fabio Clauser nel suo pregevole lavoro sui boschi del Parco d’Abruzzo (op. cit.), documentano l’utilizzazione della faggeta di Val Canneto e della sua conversione, per molti tratti, a ceduo matricinato. Stessa sorte era avvenuta un cinquantennio prima per le faggete del vicino M. Forcellone (2049 m) e della “Costa delle Cese” (1859 m), il cui nome è già di per se eloquente. Questa modesta cima, oggigiorno, è ricoperta sul suo versante occidentale da una minuscola oasi di faggeta, con ancora grossi esemplari di faggio, ultimi residui di un taglio “borbonico” avvenuto negli ultimi anni del XIX secolo. A tutt’oggi la rinnovazione del boschetto è stentata e molti faggi sono morti, vanificando così il loro rilascio. Altre piante molto vecchie sono rimaste, poco distanti da queste, su una pietraia sotto il M. Predicopreglia (1940 m), evidentemente lasciati perché posti in una nicchia rupestre di difficile accesso. Tutt’intorno a questi pochi alberi si estende una prateria secondaria che isola totalmente questi “vecchioni” dalla faggeta, annientata per centinaia di ettari dall’incoscienza dell’uomo. Stessa sorte per la vicina Valle Venafrana, dove un taglio a raso eseguito sul finire degli anni ’20 ha annientato larga parte della faggeta. Più fortuna hanno avuto le faggete della parte più interna del Parco, dove un più responsabile comportamento delle Amministrazioni locali ha preservato molti boschi da distruzioni inevitabili.

Soffermiamoci un poco sui boschi di proprietà di Opi. Per cause diverse, molta della superficie ricadente entro i confini amministrativi di tale comune è ancora ricoperta di boschi, quasi interamente di faggete. Tutta la parte mediana ed alta della Valle Fondillo è magnificamente ammantata di folte faggete miste ad aceri, pini neri e mughi. Quasi ovunque il faggio riesce a giungere al suo limite superiore potenziale di vegetazione, eccezion fatta per le ultime digitazioni del M. Amaro (1846 m), cancellate per lasciar posto a magri pascoli rocciosi. Sulle vette adiacenti la faggeta ricopre ancora uniformemente i versanti sia dolci che acclivi ed interrotti da frequenti salti rocciosi. Sulle scogliere rocciose floride colonie di pino nero e mugo colmano rocce altrimenti scabre e nude. Su alcune balze rocciose sono collocate residue oasi di faggete allo stato primitivo (Old Growth Forest) di preminente interesse scientifico ed ecologico (Clauser, 1958). Sono saggiamente racchiuse entro i confini di una Riserva Integrale; un gioiello unico nel panorama forestale appenninico. Nella vicina regione molisana delle Mainarde, si possono osservare ancora i segni indelebili di utilizzazioni avvenute sul finire del secolo scorso, ma ancora molto ben evidenti. La Valle Pagana venne interamente utilizzata con il solito taglio raso con riserve, provocando un’estesa conversione a ceduo di centinaia di ettari di faggeta, soprattutto nella parte medio bassa della valle; una volta tagliate le ultime riserve le tracce si sono cancellate, eccezion fatta per alcuni grandi faggi situati lungo il perimetro del bosco a “Le Forme” e nella porzione superiore del bosco, dove, come consuetudine, le riserve stanno scomparendo per deperimento naturale. Al loro posto, un groviglio intricatissimo di faggi che non riescono ad assumere un portamento arboreo a causa del morsicamento del pascolo in gioventù ed al peso della neve. Tutte le faggete appenniniche d’altitudine (1700-2000 m), trattate con questo metodo, sono state degradate a “forteti” o ridotte a pascoli arborati, confondendo non poco molti studiosi, i quali, spesso hanno pensato di trovarsi di fronte a presunte “faggete sommitali”. Poco fuori i confini del Parco d’Abruzzo si erge la grossa mole del M. Greco (2283 m), quasi completamente spoliata del suo mantello forestale da tempo immemorabile. Tutta la regione compresa tra l’altopiano dell’Aremogna (1600 m), il Lago Pantaniello (1813 m) e la Serra Rocca Chiarano (2277 m) è stata totalmente disboscata in tempi assai remoti per garantire il pascolo alle greggi che transumavano su queste montagne verso il grande Tavoliere delle Puglie. La morfologia particolarmente morbida, unitamente alla notevole altitudine media (~1700 m), idonea al pascolo estivo degli armenti, ha fatto si che tale luogo assumesse un aaspetto desolato molto simile a quello di Campo Imperatore. Qualche malandata oasi di faggeta è stata risparmiata qua e là per avere zone ove ripararsi dal caldo sole mediterraneo e procurarsi un proficuo approvvigionamento di legname e frascame per gli animali.

Dense faggete vegetano nella sterminata catena dei Carseolani-Simbruini-Ernici, favorite da un clima umido e da ottimi suoli forestali. Tuttavia, anche nella regione dei Simbruini, molti boschi, soprattutto al limite superiore di vegetazione sono in fase regressiva, soprattutto nel gruppo del M. Viglio (2156 m) e del Cotento (2014 m), dove un intenso pascolo ha distrutto completamente il suolo dopo il solito taglio a raso della faggeta. Anche in questo caso il faggio non è stato in grado di recuperare le porzioni più elevate della sua vegetazione, lasciando un pascolo arborato quanto mai instabile e destinato a degradare verso una steppa mediterraneo-montana; un insipiente rimboschimento con peccio, abete greco abete bianco e pino nero, ad oltre 1700 (!!), nei pressi della Fonte della Moscosa e sulla ventosissima cresta del M. Viperella non lasciano ben sperare in una prossima ripresa della faggeta. Belle faggete si trovano sui versanti settentrionali della Cima di Vallevona (1809 m) e Fontecellese (1672 m), di cui possediamo una bella immagine del 1888, nella quale si apprezza la vecchiaia dei soprassuoli. La forma di governo dominante di questi boschi è l’alto fusto: primario e secondario (Rovelli, 1998). Le fustaie primarie sono quelle abruzzesi e in parte quelle di Camerata Nuova (ex Regno delle Due Sicilie), mentre le secondarie sono quelle laziali del comune di Subiaco e Cervara (ex Stato Pontificio). Quasi tutti i versanti meridionali di tali monti sono stati denudati per far posto al pascolo. Esemplificativo in tal senso è il versante meridionale della Cima di Vallevona, acclive e visibile anche dalla Capitale: il taglio che ha interessato la faggeta è stato attuato in modo assolutamente geometrico ed il pascolo che ne è derivato ha una forma rettangolare, piuttosto originale ed estesa. Le faggete della Cima di Vallevona sono di struttura irregolare ma sempre di aspetto imponente; sono presenti ancora riserve dei tagli di inizio secolo, ricoperte di muschi e licheni. La struttura è sempre tutto quello di vario che ci potrebbe attendere dalla mancanza di un indirizzo colturale preciso: fustaie mai sgomberate e per tale motivo imponenti e plurisecolari come sulla Monna Rosa (1791 m); faggete quasi secolari, colonnari e con piante di oltre 30 m sul M. Tinterosse (1630 m), coniferate nel 1905 con abete, pino silvestre, larice e peccio in occasione del taglio di sgombero. Sotto il M. Tarino (1961 m) grandi radure ricavate nella faggeta con il fuoco (“L’Abbruciata) si estendono attraverso colline moreniche e ciuffi di ceduo incecchiatissimo risalente al taglio a raso della fustaia, di cui si possono ammirare le riserve in alcune immagini di repertorio; più degradata è la faggeta del M. Viperella (1836 m) e del M. Cotento (2014 m). La parte alta del bosco sfuma in pascoli secondari dove ricche zolle di suolo bruno forestale rimangono a testimonianza della passata presenza della faggeta fino ad oltre 1900 m. Pochi metri e si entra nella grande conca di Campo Staffi (1750 m), già ridente conca carsico-glaciale ed ora squallido e disordinato centro sciistico, anch’essa ricavata a spese della faggeta; continuano i grandi zolloni di suolo, insidiati dagli scavi delle ruspe; la faggeta torna ad essere ad alto fusto. Paradossalmente, la nascita della stazione sportiva ha protetto il tratto di bosco interessato dagli impianti di risalita e dalle piste di discesa, permettendo di conservare intatte le vecchie e cadenti riserve di almeno due cicli colturali, dominanti deboli spessine di cattivo sviluppo a causa del pascolo e dell’inopportuno taglio a raso (ci troviamo a 1850 m), non certo per lo scarso aduggiamento delle distanziate riserve.

In quest’area dei Simbruini molti faggi sono sofferenti per le ripetute siccità degli ultimi venti anni, molti sono morti. Anche i faggi contorti del margine superiore del bosco presentano evidenti segni di sofferenza e deperimento, denotando un costante arretramento del margine del bosco verso ambienti più livellati e riparati. Degno di attenzione è un piccolo tratto di bosco ricco di piante secolari di faggio e acero in comune di Castellafiume (AQ). Si tratta di un bosco misto di faggio, aceri, frassino, olmo e tiglio (Rovelli, 1998), rilevato dallo scrivente nel 1989 e situato non distante dalla stazione sciistica sopracitata di Campo Staffi. È una bellissima ed antica fustaia un polystico-fagetum in piena regola, ricco di felci ed arbusti del piano montano. Purtroppo, durante un rilievo condotto nell’estate del 1997 è stata confermata ancora una volta la mancanza di una cultura naturalistica in molti tecnici preposti alla gestione del patrimonio naturale. Infatti, alcune grosse piante di acero montano (Acer pseudoplatanus L.) sono state stoltamente utilizzate, pur costituendo materiale di poco valore e di macchiatico negativo; un inutile taglio “colturale”. L’esclusione dal piano di assestamento di un lembo così ristretto di bosco (non arriva a 4 ha), non avrebbe minimamente influito nel bilancio economico del comune proprietario del fondo boschivo; un altra buona occasione mancata.

Pochi chilometri più a sud e ci si può immergere nel mare di faggi dei M. Ernici, sviluppati in estensione ma purtroppo poco valorizzati colturalmente. Le fustaie originarie sono concentrate nella poco accessibile Valle dell’Inferno, in territorio laziale, ricche di altre specie mesofile, aceri, frassini, tigli, olmi…Fisionomia simile si ritrova nell’adiacente faggeta di Morino, in territorio abruzzese, ricchissima di tassi ed agrifogli, alcuni di notevole mole ed in accentuata disseminazione. La struttura è sempre coetanea e l’età relativamente giovane, non oltrepassando i 100 anni; molto più vecchi sono i tassi. Discorso del tutto diverso nel gruppo del Pizzo Deta (2037 m), dove ancora è esclusivo il ceduo semplice, in avviamento spontaneo all’alto fusto, come nel Vallone del Rio, oppure già avviato, ma con piante tozze e ramose nei dintorni dei Prati di Campoli (1300 m)

Spostandoci sul versante adriatico incontriamo il poderoso gruppo montuoso della Maiella, la “Montagna Madre” dell’Abruzzo. Su di essa tristi residui di faggete un tempo imponenti e che sono state ceduate e degradate da secoli di selvicoltura di rapina. In una foto scattata nel 1905, nel Vallone di Taranta Peligna, si osserva lo squallore di una montagna che era già stata denudata molto tempo addietro per fare spazio al pascolo. Solamente una macchia sul versante settentrionale del vallone, miseramente ridotta allo stato di cespuglieto rimaneva a testimoniare il passato forestale di questi luoghi. Visitando le adiacenti vallate lo spettacolo rimane pressappoco lo stesso; cedui degradati che solamente tra molti decenni potranno ricostituirsi in fustaie degne di questo nome. Avviamenti all’alto fusto sono stati effettuati in alcune faggete situate in località più accessibili, ma, la stragrande maggioranza, attende un interesse che non sia solamente speculativo. Sulle pareti del Vallone di S. Spirito compare il pino nero, secondo alcuni “laricio” di una sottospecie locale, secondo altri “nigra”. Un cenno a parte meritano alcuni ospiti delle faggete della Maiella: il primo è l’abete, di cui se ne possono ammirare grandi esemplari sulla Montagna del Morrone, in località “Fossa Palomba” (Pentima), impiantati tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo per valorizzare un magro ceduo di faggio. Il bel portamento dell’abete, veramente imponente, giustifica tale intervento. All’abete furono consociate piante di peccio (Picea abies Karst.) e pino nero (Pinus nigra Arnold), che hanno avuto un buon sviluppo, ma sono restate compresse dal faggio a ruoli assolutamente marginali.

Il secondo è il pino mugo (Pinus mugo Turra), particolarmente diffuso nella parte più fredda e meglio conservata della Maiella. Spesso la conifera si trova ad interferire con il faggio, soprattutto nelle aree rocciose e marginali. Ben definita sembra essere la rispettiva competenza nell’occupare spazi ecologicamente adiacenti ma sostanzialmente differenziati. Questo per evidenziare il ruolo che svolge il pino mugo nell’occupare le aree liberate dalla faggeta in seguito ad eventi catastrofici come valanghe, frane, ma anche tagli poco avveduti che tendono a respingere il faggio verso i suoli più evoluti e morfologicamente meno ingrati. La pineta si svolge solamente nel settore freddo del massiccio montuoso, lambendo appena i canyon a sud della Valle Cannella, occupati da consorzi forestali irrisori e decisamente degradati: pochi macchioni di faggi, querce e carpini, mano a mano che si procede verso sud, lasciano lo spazio a vasti pascoli degradati che riprendono a rivestirsi di faggete solamente a sud del Guado di Coccia (1650 m). Il ruolo devastatore di millenni di pastorizia, sulla Maiella, si evidenzia in tutta la sua gravità. Assieme alla faggeta sono stati sterminati, forse ancor prima di questa, anche le pinete di pino mugo, inestricabile ostacolo alla libera circolazione delle greggi. Ciononostante, negli ultimi 60 anni il pino mugo ha recuperato moltissimo terreno, ricoprendo nuovamente i pendii del M. Focalone e di tutta la lunga cresta che unisce il Monte Acquaviva al Blockhaus, così come la risalita che sta attuando verso le vette del Pescofalcone e delle Murelle. Anche verso sud il mugo si sta espandendo verso i pendii meridionali della montagna, anche se la sua diffusione è ancora agli inizi. Sorte ingrata è toccata anche alle faggete dei massicci interni dei monti Genzana (2176 m), Terratta (2208 m) e Greco (2283 m), dove accanto ad una spiccata povertà edafica si accentua il carattere continentale dell’Appennino. Ma il fattore che ha determinato la scomparsa di migliaia di ettari di faggeta affonda le radici nella storia della transumanza. Infatti, nelle vallate di Scanno e Roccaraso, passavano i due tratturi principali dell’Appennino, transitati ogni anno da milioni di pecore dirette verso i pascoli della Basilicata e della Puglia. Una pressione insostenibile che ha portato questi boschi, non solo le faggete, a dover essere eliminati per lasciar spazio a scarni e sassosi pascoli.

MOLISE

Poco più a sud, al confine con il Molise, si trovano altre faggete, ridotte nell’estensione e nella consistenza da parecchi secoli di ceduazione, che hanno finito per interessare anche l’abete bianco che spesso ospitano. Le faggete si trovano tutte sui versanti settentrionali dei monti, non certo per ragioni ecologiche, ma perché necessità tutte umane hanno annientato le faggete sui caldi pendii meridionali di questi monti per adibire il terreno prima a coltivo e poi a pascolo. In questo lasso di tempo il suolo è stato totalmente eroso e le possibilità che il faggio e con esso l’abete tornino ad occupare queste plaghe appare assai remota. Recenti conversioni ad alto fusto hanno migliorato non poco l’aspetto ecologico e colturale di questi boschi che sono stati depredati dalle popolazioni locali prima e dallo Stato Italiano poi.

Lo stato fitosanitario di questi boschi, particolarmente quelli con abete, destano qualche preoccupazione. La conifera presenta chiari ed inequivocabili segni di declino fisiologico, evidenziati da arrossamento della chioma e marcati accenni ad un invecchiamento precoce delle piante, dovuti a fattori molteplici, di non chiara causa ed origine. La consistenza di tali formazioni è bassa e i tenui interventi di rimboschimento hanno solamente arricchito cromaticamente il paesaggio invernale di macchie verde cupo tipico delle pinete. Nell’Oasi di Rosello, ammininistrativamente abruzzese (CH), ma ecologicamente molisana, l’abete cresce vigorosamente, raggiungendo a 150 anni di età dimensioni ragguardevoli: 40 e più metri per quasi un metro di diametro. All’interno dell’Oasi si rilevano le migliori condizioni di vegetazione dela conifera, la quale, altrove, assume un portamento assai meno florido.

Nel vicino massiccio del Matese, antichi tagli a raso seguiti da abbondante pascolamento hanno degradato vasti tratti di faggeta, soprattutto cacuminale, annullando ogni possibilità di ritorno della specie su terreni pietrosi e totalmente erosi. La legge borbonica del 1826 ha infierito particolarmente sulle aree più vicine alla Terra di Lavoro. Un breve accenno a questa legge può servire a chiarire molti riferimenti di questo lavoro. Nel 1826 venne promulgata una legge forestale di ispirazione francese, forse la prima nella nostra penisola dopo la fine dell’Impero Romano, che doveva servire al mantenimento delle foreste del Regno delle Due Sicilie, in quel periodo fortemente degradate da un uso insulso delle popolazioni locali. In base a questa legge veniva fatto obbligo di rilasciare, durante le operazioni di taglio delle fustaie, 15 piante a moggio legale (45 piante/ettaro) come riserve, indispensabili per la successiva rinnovazione del bosco. Al lettore si lascia la facoltà di immaginare le conseguenze di tale applicazione nel nostro mondo mediterraneo. Tuttavia, va detto che se non ci fosse stata questo vincolo, molte faggete e cerrete del nostro sud sarebbero scomparse per sempre.

Ma torniamo alle faggete del Matese. Le successive gestioni private non hanno migliorato lo stato generale dei boschi, anzi, ceduando vaste superfici di faggeta ed asportando tutto il materiale fino all’inverosimile, hanno condannato il bosco ad una retrocessione che continua tuttora inesorabile (La Gallinola). Su questa montagna sono ben visibili tutte le motivazioni che fanno retrocedere il faggio verso livelli altimetrici più bassi in seguito a ripetute ceduazioni seguite da pascolo intenso: matricine inconsistenti crollate al suolo dopo la prima nevicata e stentati polloni continuamente martoriati da bovini ed ovini che durante il periodo estivo sono costretti a nutrirsi di tutto quello che capita a tiro. Questo è un valido esempio di gestione “mesozoica” ed un autentico scempio delle risorse naturali e di boschi che potrebbero fornire materiale da lavoro solo se adeguatamente assecondati nelle loro esigenze. Ed il faggio qui si trova in “optimum” ecologico: oltre 2000 mm di precipitazioni annue e suoli eutrofici. Poche piante di abete sono confinate in luoghi assolutamente marginali, in attesa di una prossima estinzione.

CAMPANIA

Sul non distante massiccio del Taburno, in territorio di Benevento, floride faggete, già difese dai Borboni per la regimentazione delle acque che alimentano l’acquedotto della Reggia di Caserta, possiedono esemplari di dimensioni più che notevoli. Un passato di taglio a raso lo si evince dalla struttura marcatamente coetanea e dalla chioma piuttosto espansa di molte riserve di faggio, nutrite da un suolo molto profondo, ricco di lapilli e sostanza organica. L’Amministrazione Forestale, sin dai primi anni del secolo ha iniziato una opera di valorizzazione di questi boschi, tentando di introdurre l’abete a gruppi nella faggeta, con risultati ottimi dal punto di vista delle dimensioni e della forma raggiunte dalla conifera, ma pessimi in quanto a perpetuazione del consorzio misto. La coetaneità del bosco su estese superfici (centinaia di ettari), non permetterà di mantenere l’abete nella faggeta se non a prezzo di interventi mirati e capillari, che, viste le passate esperienze, mai verranno effettuati. Da segnalare nel sottobosco floride colonie di tasso ed agrifoglio.

Da qualche anno, anche sul Taburno, si va diffondendo l’allevamento della Douglasia, per ora circoscritta alle chiarie ed altrettanto difficile da perpetuare nelle faggete del nostrano abete. Sull’antistante massiccio del Partenio, la situazione ecologico-colturale delle faggete è molto differente. Scelte economiche errate hanno degradato la faggeta a miseri cedui, malamente sfruttati, che solo da poco più di dieci anni sono in fase di conversione all’alto fusto, ma viene da pensare ai molti anni di utilizzazione sprecati nelle ceduazioni, indegne per una pianta come il faggio. Sul versante settentrionale del Partenio, colonie di tasso, soprattutto nel Bosco dell’Incoronata, vivacizzano con la loro scura tonalità di verde il paesaggio invernale degli altrimenti monotoni cromatismi della faggeta. L’abbondante piovosità annua, oltre 2000 mm, giustifica l’abbondanza di Oxalis acetosella nel sottobosco di questi suoli decisamente lisciviati. Sull’antistante massiccio del Terminio estese faggete ricche di tasso ed agrifoglio ricoprono interamente i versanti del monte. Solamente nei pressi di grandi depressioni carsiche il bosco è stato annientato per far posto a pingui pascoli. Dove non ha potuto la volontà dei pastori è riuscita la legge forestale del 1826. Grandi faggi colonnari ancora svettano nelle radure, oramai un ricordo della faggeta scomparsa, come nei pressi di Campolaspierto. Sui dirupi meridionali del Terminio estese colonie di orno-ostrieto, qui certamente primarie, ammantano le rocce, ospitando anche uno stentato abete, isolato su di un torrione roccioso, in attesa di una prossima estinzione della specie da questa montagna. Le faggete sono tutte ad alto fusto e godono di una buona viabilità che ha permesso di utilizzarle capillarmente. Le riserve “borboniche” in bosco sono scomparse quasi ovunque; solamente nei pressi del Rifugio degli Uccelli, si trova ancora un tratto di fustaia ultrasecolare costituita di faggi imponenti, chissà come scampati ai tagli intensi del dopoguerra. Ciò che colpisce maggiormente il visitatore è l’omogeneità strutturale di queste foreste. Centinaia di ettari di perticaie e spessine mai diradate sono il “menù” di queste faggete. Le strutture mature ed ultramature sono rare e localizzate nei pressi delle vette principali del gruppo.

Nel vicino massiccio del Cervialto (1809 m) la situazione non è dissimile. La monotonia strutturale è la regola. Il trattamento a tagli successivi uniformi applicato a vasti comprensori ha causato la formazione di faggete monostratificate di una monotonia disarmante. Degna di nota la colonnare faggeta di Vallebona di Acerno, ricca di agrifogli e tassi, molto bella nella sua veste primaverile, con i tappeti di vinca (Vinca minor L.) in fiore e le estesissime colonie di aglio orsino (Allium ursinum L.). Stessa fisionomia sull’adiacente M. Polveracchio (1794 m). Teleferiche e decauville hanno annientato, negli anni ’40 e ’50, quanto rimane solamente nel ricordo degli anziani. Già all’epoca del Di Tella, agli inizi del Novecento, ingenti tagli avevano tentato di cancellare i residui dei Borboni. Enormi piante, di oltre 2 mt di diametro caddero sotto i colpi di un progresso che nulla di nuovo ha portato, oltre ad una misera tecnologia asservita a bassi scopi speculativi. Le tracce delle teleferiche sono ancora ben visibili ed in molti luoghi per molti decenni non si potrà tagliare nulla. Merita una citazione l’indegna azione perpetrata ai danni della bella faggeta del M. Polveracchio in agro di Senerchia. Un insulsa ceduazione di una faggeta di crinale, posta sul versante meridionale del monte, ad oltre 1500 m, in ambiente ventoso ed esposto, ha cancellato ogni traccia di natura e diversità ambientale. Matricine inconsistenti crollate al suolo e stentati polloni, martoriati dal pascolo e dall’imbecillità dell’uomo, stanno lì a dimostrare come si possano cancellare centinaia di ettari di bosco in un sol colpo. Tale “delitto” appare ancor meglio delineato per chi proviene dal versante settentrionale del monte, proprietà di altre Amministrazioni che hanno saggiamente conservato la faggeta ad alto fusto.

Qualche chilometro più a sud e ci ritroviamo immersi in faggete molto simili a quelle che abbiamo appena lasciato sui Picentini. La catena degli Alburni si presenta come una poderosa scogliera mesozoica che domina incontrastata tutto l’alto Cilento. Sul versante meridionale, al contrario, dolci pendii estinguono il massiccio sopra docili colline del terziario. Sul grande tavolato che occupa gran parte di queste stupende montagne e tra le vaste faggete già utilizzate dai Borboni, rimane, talvolta, qualche isolata riserva di dimensioni monumentali, magari in mezzo a pingui pascoli. Sono tutte belle fustaie di faggio, intensamente utilizzate negli ultimi cinquanta anni, ma ancora vigorose ed in attesa di una maggior attenzione da parte delle Amministrazioni. La coetaneità dovrebbe essere la regola, ma difficilmente si osservano soprassuoli regolari su vaste superfici. Molto spesso si passa in pochi metri da deboli spessine mai diradate a fustaie in attesa di improbabili sgomberi. Soprattutto nella parte orientale si incontrano estesi consorzi di tasso ed agrifoglio in evidente ripresa dopo la decimazione di cui sono stati fatti oggetto nei secoli passati. Qualche abete, più abbondante sulla Serra dei Patrielli, ricorda la passata esistenza di boschi più floridi dell’attuale. Abbondanti le tracce del picchio nero su tronchi e ceppaie in disfacimento e danni da cinghiale sulle cortecce dei pochi abeti superstiti. In una selvicoltura naturalistica, nei fatti e non solamente nelle parole, dovrebbe essere prestata maggiore attenzione alle esigenze di una fauna che ha tutto il diritto di continuare a vivere e che è anche indispensabile alla buona conservazione degli ecosistemi forestali. Un piccolo contributo in questo senso potrebbe venire dal rilasciare molti di quegli alberi cadenti da sempre considerati ricettacolo di oscure ed indicibili patologie che porterebbero alla scomparsa i nostri boschi. Fino ad ora l’unico elemento che ha provocato la scomparsa di boschi è stata la stoltezza e l’avidità dell’uomo; certamente i poveri insetti xilofagi, peraltro indispensabili all’ecosistema forestale, sono da assolvere con formula piena.

Interessanti i pochi settori di faggeta poco utilizzata che si trovano nei dintorni del M. Spina dell’Ausino (1453 m), confinati sui bordi di doline ed inghiottitoi. Come da copione, anche qui dominano il sottobosco l’aglio orsino e la vinca. Assolutamente da visitare è la splendida faggeta della “Piazzetta degli Alburni”, coetanea ma imponente di stupendi faggi colonnari e punteggiata di floride ed invadenti colonie di agrifoglio e tasso. Quest’ultima specie è diffusa in maniera puntiforme un po’ su tutto il massiccio montuoso; generalmente è relegata su affioramenti rocciosi in una autoecologia che non poco ha dato da pensare ai botanici ed ai forestali. Da questi ed altri studiosi questa sua diffusione molto particolare è stata abbinata a quella delle felci, ovvero della necessità di ricerca di nicchie fresche ed umide su roccia calcarea. Tuttavia, è probabile che la spiegazione sia un’altra. Infatti, commentando con le popolazioni locali l’originale distribuzione del tasso nelle faggete è emerso che molti abitanti ancora oggi ricordano l’uso in gran copia del suo legno negli infissi delle case, perlomeno fino a quando è stato possibile reperirne legname qualitativamente adatto dai boschi. Oltretutto, le modalità di rinnovazione di questa bella conifera, certamente non semplici, lasciano chiaramente intendere che l’ecotono rupestre non è certamente il “prescelto” in quanto le sue plantule si affermano esclusivamente in suoli ben profondi e bruno-acidi, quali sono quelli delle migliori faggete degli Alburni e non certamente nelle presunte “nicchie fresche ed umide” di rocce calcaree, che potranno essere anche definite “fresche”, ma, per loro naturale costituzione litologica, umide non lo saranno mai. I pochi esemplari rimasti isolati sulle roccie e sulle pareti di profondi inghiottitoi, spesso plurisecolari, non sono altro che le piante risparmiate perché inette a qualsiasi utilizzo; una sorta di “riserve”.

Dal margine orientale degli Alburni si gode un bel panorama sul vicino M. Motola (1736 m), famoso più per l’abetina che per le faggete. L’aspetto è quello consueto della faggete campane che allignano su suoli originatisi da matrice calcarea sulla quale si è sovrapposto un cospicuo strato di lapilli provenienti da antiche eruzioni del vicino Vesuvio e dei Campi Flegrei. Suoli lisciviati che si arricchiscono di acetosella (Oxalis acetosella L.), danno a queste montagne un aspetto più nordico e fresco di quello che siamo abituati ad immaginare in ambiente mediterraneo. Anche qui il faggio si trova in optimum ecologico e, nonostante tagli poco avveduti e reiterati incendi abbiano annullato il manto forestale dai ripidi pendii meridionali, l’aspetto florido di queste faggete testimonia il rigoglio che questa specie possiede. La struttura è coetanea e risente ancora di un intenso taglio a raso avvenuto una sessantina di anni addietro. Oltre i 1400 m, la fustaia è stata leggermente diradata ed una fitta rinnovazione ricopre uniformemente il ripido pendio. L’abete è confinato sotto i 1500 m, ed è in netto declino fisiologico. Le piante più grandi, preda di attacchi fungini, sono secche e molte sono già crollate al suolo, creando paurosi vuoti nella compagine boschiva, prontamente visitati dal pascolo che ostacola la rinnovazione dell’abete e del faggio, favorendo il dilavamento del suolo. Il taglio, iniziato sul finire degli anni ’50, interessò soprattutto il tratto di bosco misto di faggio ed abete, asportando, come di consueto, tutte le piante migliori e soprattutto l’abete.

Discendiamo ora per il brullo versante meridionale del M. Motola per dirigerci verso un’altra bella montagna del Cilento, il M. Cervati (1898 m). Vasti pascoli, un tempo ricoperti di faggete ci accompagnano fino alla faggeta dei Temponi, non molto grande ma assai significativa perché sono ancora ben visibili in vasti tratti i segni delle passate utilizzazioni borboniche. La faggeta inizia improvvisamente, con piante colonnari alte fino a 35 m, di ottima forma. Seguiamo il sentiero che ci porta fino al Rifugio Cervati e, nei pressi di una conca carsica, una fitta perticaia ospita monumentali faggi con la chioma fortemente espansa, vecchi di almeno duecento anni. Altre riserve si trovano isolate nei prati e la loro forma cilindrica e poco rastremata sono la prova inconfutabile della loro passata esistenza nel fitto del bosco. Un abete isolato, consociato a tassi ed agrifogli, domina dall’alto di una parete rocciosa tutta la zona. Prendiamo il sentiero della fede per innalzarci fino alla conca sommitale del Cervati, invisibile dall’esterno. Due piante di tasso ci ricordano che il bosco è stato annientato da poco tempo; lo stesso messaggio ci proviene da una secolare riserva di faggio rimasta chissà come nei pressi del Santuario della Madonna della Neve, ultimo testimone dell’antica faggeta, ora totalmente distrutta.

Si discende nella località “Donna Annina” per ammirare il gigante del Cervati, non un faggio, bensì un abete. La sua chioma svetta al di sopra dei giovani faggi ed è ben visibile anche da molto lontano. Visto da vicino si apprezzano meglio le sue dimensioni: oltre un metro e mezzo di diametro per più di 35 di altezza. Certamente è vecchio di oltre duecento anni ed è vissuto tra altre piante di dimensioni non molto dissimili. Altri esemplari di abete sono poco distanti dal gigante, ma sono nettamente più piccoli. Continuando la discesa si giunge sull’orlo del gigantesco inghiottitoio carsico detto “Affondatore di Vallivona”, sul genere degli abissi dei paesi centroamericani. La faggeta è stata malamente utilizzata, eliminando precocemente tutte le riserve sicché ora la sua fisionomia è decisamente monotona e solamente evidenti tracce della presenza del picchio nero, di macchie di betulla e pioppo tremolo rendono interessante la parte terminale di questa escursione nelle faggete del Cervati. Dal basso si apprezzano le tracce passate di teleferiche e piste di esbosco che giustificano la semplicità strutturale di questi boschi. Sulle alte e lontane creste ventose, vecchie riserve curvate e spesso stroncate sembrano tanti soldatini messi in fila da ignoti comandanti. Torniamo in alto per discendere in un bel circo glaciale, nel quale troviamo un gigantesco faggio oramai secco e crivellato dai picchi. Questa bellissima immagine di vita giustifica da sola il rilascio delle piante deperienti nei boschi.

Molto belle sono anche le vicine faggete del M Sacro o Gelbison (1705 m), tagliate a raso dalla Ditta Palombaro nel 1925 e nel 1950 e ristrette nell’estensione da millenni di pratiche agricole interessate allo sfruttamento dei suoi suoli silicatici e perciò ricchi di risorgive e ruscelli. Su questo monte mancano quasi totalmente le cerrete ed i querceti misti mesofili, annientati dalle pratiche suddette e sostituiti, in seguito all’emigrazione ed al conseguente abbandono dei campi, da rigogliosi popolamenti di ontano napoletano (Alnus cordata Lois.) in evidente espansione. Anche su questo monte, fino agli anni ’60 si rinvenivano sporadici esemplari di abete, specie questa intensamente utilizzata nella costruzione dei sottostanti paesi di Novi Velia e Cannalonga.

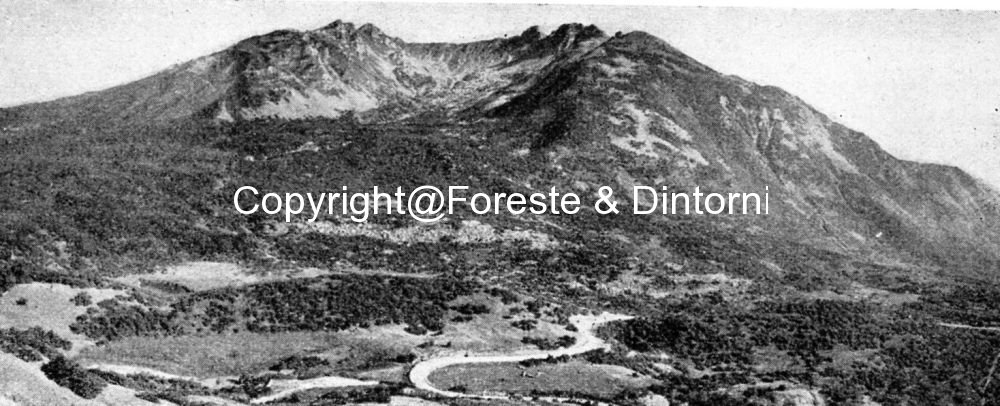

BASILICATA

Ci spostiamo nella vicina Basilicata per salire sui monti del potentino. Superbe montagne alte oltre 2000 metri, come il M. Sirino, un baluardo contro gli umidi venti che provengono dal Tirreno. A chi si attende faggete del tipo di quelle appena lasciate nella Campania, rimarrà inevitabilmente deluso. I ricchi suoli sono un ricordo e le rendzine ed i sottili suoli bruni non riescono ad alimentare in modo esauriente l’esigente faggio, ma l’umidità atmosferica è forte e concorre a far discendere isolatamente il faggio a meno di 800 metri, soprattutto laddove il substrato pedogenetico è costituito da fresche marne ed arenarie. L’aspetto di questi boschi è il risultato di intense utilizzazioni, testimoniate da numerose piste di esbosco e tracce di teleferiche che arrivano fin sulle creste più alte. Mancano, quasi del tutto, faggete mature e colonnari; non mancano invece ampi tratti di perticaie e gruppi di riserve borboniche (Conserva di Lauria), nonché cedui “invecchiati” e spontaneamente avviati all’alto fusto; fitte colonie di ontano napoletano colonizzano le frequenti radure ed i coltivi abbandonati da un cinquantennio circa. Una bella fustaia di faggio si trova nei pressi del Lago Zapano, lungo una delle tante sterrate che portano alla Madonna del Sirino. Del Sirino si possiedono immagini del 1893 e del 1923, presenti nella galleria, nelle quali si vedono benissimo gli effetti della Legge Forestale del 1826 associati al pascolo mediterraneo. La parte più elevate di questi boschi è stata intensamente martoriata dal bestiame pascolante, facendogli assumere la fisionomia di una “faggeta sommitale”. L’abete manca, ma ci sono fondati motivi per credere che ce ne fosse in abbondanza in passato. I riferimenti topografici sulla sua passata esistenza si riferiscono tutti ad aree attualmente assai degradate e spesso rocciose e neanche cespugliate; un pascolo estremamente incontrollato ha notevolmente compresso il faggio entro limiti altitudinali non corrispondenti alle sue esigenze ecologiche, sicché sul versante settentrionale questa pianta si interrompe in massa a 1400 m per lasciare il posto a pascoli degradati e boscaglie di carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) ed ontano napoletano (Alnus cordata Lois.). Nel circo glaciale del Lago Sirino il faggio si abbarbica su rocce inospitali, lasciando le aree più fertili al pascolo, mentre sull’opposto versante meridionale, incendi e tagli ottocenteschi hanno determinato la formazione delle “quinte”, ossia della faggeta presente nelle vallecole ed assente nelle creste e nei versanti più esposti. Nelle aree sommitali, nei circhi glaciali del versante sud, si trovano residui di fustaia, tagliata a raso negli anni cinquanta e degradata dal pascolo. Larga parte delle faggete inferiori del Sirino è ancora assoggettata ad uno sfruttamento iniquo e largamente deplorevole. L’intensa ceduazione ed il pascolo abbondante, ovino, bovino e caprino, stanno letteralmente distruggendo il bosco, con matricine riverse sul terreno e profondi calanchi che scalzano rapidamente i pochi polloni rimasti. Stessa sorte è toccata alle faggete del limitrofo M. Alpi (1900 m). Qui è meglio visibile “il gradino strutturale” esistente tra la parte bassa della faggeta sgomberata ed alcune particelle ancora ingombre di molti faggi secolari, con la rinnovazione sottoposta di portamento scadente. Purtroppo, la natura calcarea di queste montagne facilita l’azione distruttrice di tagli poco avveduti, incendi e pascolo. Poco ad ovest si erge la Montagna di Viggiano, totalmente spogliata delle sue faggete sul versante meridionale ma ancora ricopertane su quello settentrionale di faggi colonnari, misere vestigia di gloriosi passati in cui la natura riusciva ancora ad esprimersi pienamente. Necessità di pascoli (versante sud) e di terreni da coltivare (versante nord) sono stati la causa prima dell’annientamento del bosco e della sua riduzione alle attuali misere proporzioni; da ultimo, una piccola stazione sciistica ha minato ulteriormente la già fievole consistenza di questo brandello di faggeta. Non dissimile è la situazione sul M. Raparo (1761 m), dove identica sorte ha dimezzato la faggeta. Sulle pendici settentrionali del M. Caldarosa (1491 m) la faggeta è stata ceduata nel 1928 e riconvertita ad alto fusto pochi anni dopo la seconda guerra mondiale. All’interno della faggeta e della cerreta sottostante sono racchiusi i lembi residui di un’abetina che si estendeva a cerniera lungo tutto il versante settentrionale del massiccio. Pochi abeti monumentali, grandi fino a 1,42, metri si possono osservare presso la Fonte di Pietra (1297 m). Il versante meridionale del monte è stato rimboschito con pino nero (Pinus nigra Arnold), di aspetto stentato. Al di sotto dei 1200 metri la faggeta sfuma in una rigogliosa cerreta ad alto fusto nella quale l’abete si infiltra con notevole successo.

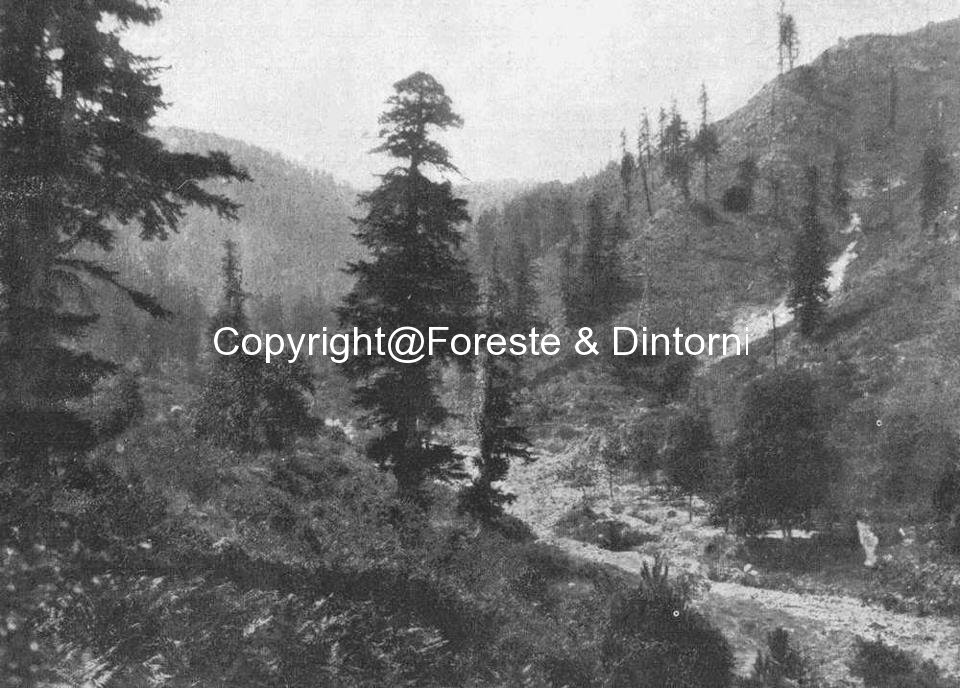

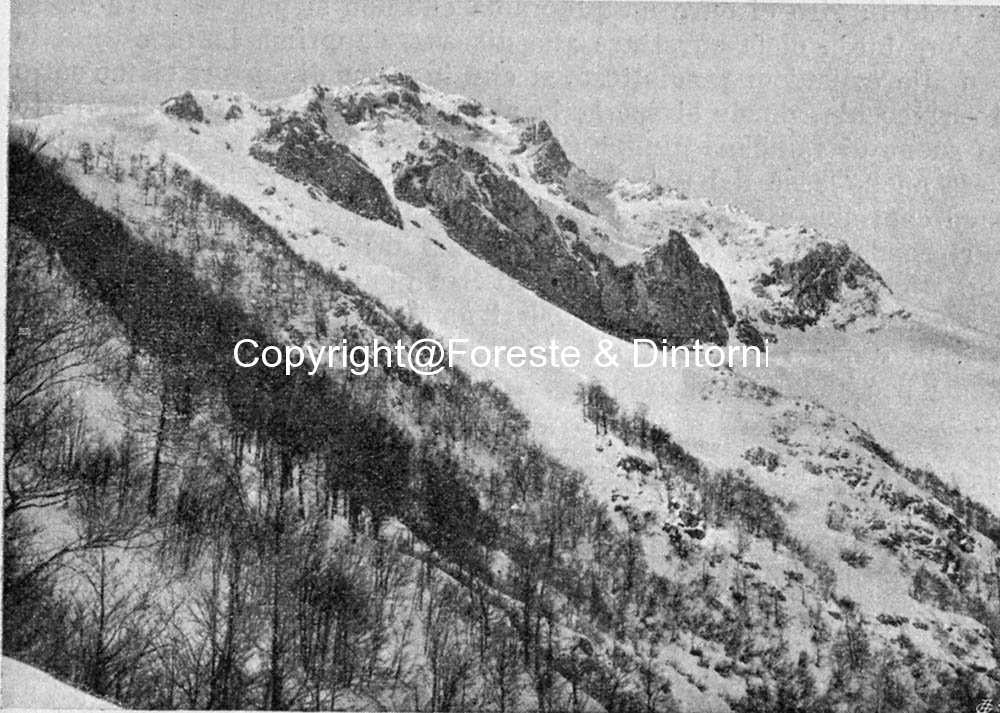

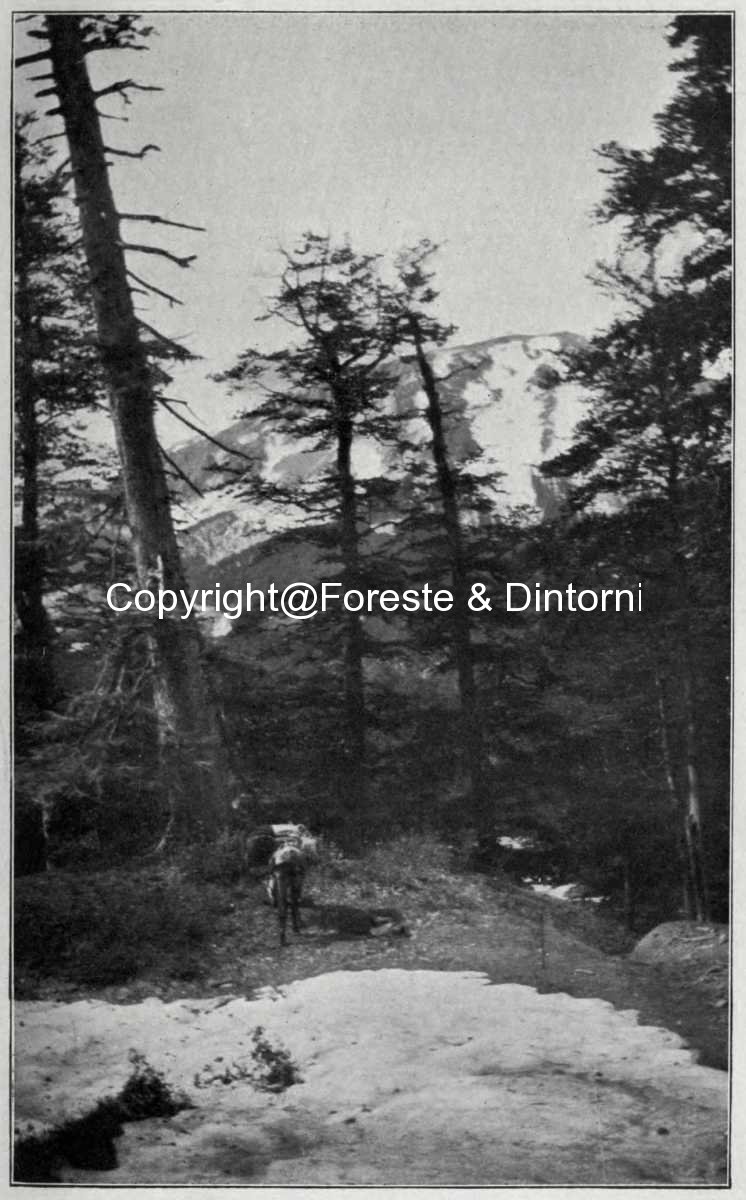

Una vera barriera è costituita dal massiccio del Pollino che chiude a sud la serie di “2000” appenninici. Sede dell’omonimo Parco Nazionale è anche luogo di alcune tra le più interessanti faggete dell’intero Appennino. Su questo monte viene riproposta una serie completa di vegetazione forestale balcanica. Le faggete sono arricchite di abete nella parte centro-orientale, mentre sono perlopiù monofitiche in quella occidentale. L’abbondante presenza del pino loricato (Pinus leucodermis Ant.) nelle porzioni più acclivi e nelle aree sommitali impreziosisce ancor più queste meravigliose plaghe del sud.

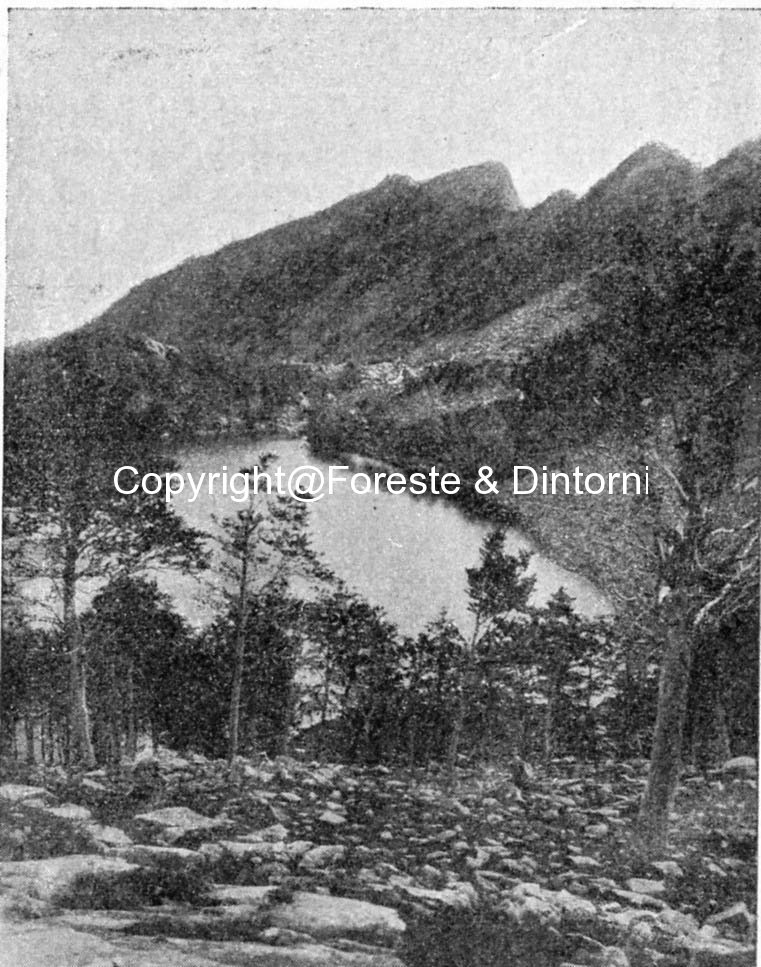

In un recente passato, l’antropizzazione deve aver favorito non poco la diffusione di questo pino xerofilo a discapito della faggeta, come ci viene testimoniato dalla presenza di vecchissimi pini oramai decrepiti circondati da “pseudo cedui” originatisi in seguito al morso continuo del pascolo in soprassuoli in fase di rinnovazione. Ora che la pastorizia è in declino anche su queste montagne il faggio sta ricacciando il pino nelle aree più acclivi ed a suolo più degradato. Questo fenomeno è particolarmente visibile sulla Serra Dolcedorme (2267 m) e nell’area di Serra Crispo (2053 m) e Serra delle Ciavole (2127 m). E’ ben evidente come in passato la faggeta fosse notevolmente più espansa e che giungesse in prossimità delle creste, fino ad una quota approssimativa di 2050-2100 m nelle aree più fertili ed attorno ai 1950-2000 m nelle zone più rocciose. Successivi tagli e pascolo intenso eliminarono le ultime digitazioni di faggio allo scopo di procurare nuove aree da pascolare. Così venne originata la grande piana del Pollino e tutte le radure minori. Il fenomeno ha avuto termine con le utilizzazioni effettuate dalle Ditte Rueping/Manzocchi, Palombaro, Sansone e Forte a partire dal 1911 a seguire, quando vennero utilizzate praticamente tutte le faggete dei comuni di Chiaromonte, Terranova e Fardella, dalla Madonna del Pollino fino a Serra Crispo, mediante l’utilizzo di teleferiche e decauville. I tagli furono ingenti e continuati nel tempo. Il taglio raso con riserve impoverì vaste superfici forestali, provocando la conversione a ceduo di molti tratti di fustaie cacuminali. Tuttavia, i tagli erano già iniziati verso la fine del XIX secolo, le tracce dei quali si vedono ancora benissimo nei faggi isolati che circondano i pascoli del Pollino e delle Serre Crispo e Ciavole. L’isolamento improvviso e prolungato di questi faggi ha determinato la formazione dei discussi “faggi corazzati”, piuttosto diffusi nello spazio compreso tra il Timpone Canocchiello e la Serra Crispo. Se si pensa poi che al momento delle utilizzazioni nei limitrofi pascoli stazionavano per circa 5-6 mesi l’anno circa 10.000 capi di bestiame, si lasciano immaginare al lettore le conseguenze di tale pressione sull’ecosistema forestale.

Salvatosi da secoli di azioni di rapina sull’ambiente, il pino loricato, è stato utilizzato in passato alla stessa stregua delle sottostanti formazioni miste di faggio ed abete. Taglio raso con riserve era la regola e, mentre la faggeta ha spesso ricucito lo “strappo” operato dall’uomo, le pinete altomontane del Pollino soffrono ancora di interventi di rapina effettuati senza la benché minima conoscenza delle regole basilari della selvicoltura e dell’ecologia forestale. Grandi patriarchi, ovvero vecchie riserve regolarmente diradate inizialmente in periodi borbonici, saranno per molto tempo ancora i silenziosi testimoni e guardiani del “Giardino degli Dei”, come saggiamente nominato da un profondo conoscitore ed amante della zona quale è Giorgio Braschi. Negli ultimi decenni, il loricato ha ripreso ad avanzare nelle zone liberate dal pascolo, soprattutto attorno alla Serra Dolcedorme, dove il pascolo manca ormai dal 1971 (G.Braschi docet). Sui pendii della montagna è tutto un brulicare di giovani loricati i quali, lentamente, stanno rioccupando gli ecotoni persi nel corso dei secoli, accompagnati anche da una fase climatica caldo-arida che avvantaggia il loricato sul faggio. Il fenomeno è in atto anche sulle Serre Crispo e Ciavole, ma sul Dolcedorme è particolarmente evidente. Se il trend dovesse continuare, il nostro Pollino riacquisterebbe, nel medio-lungo periodo, l’aspetto che hanno ancora molte montagne balcaniche, dove il loricato forma consorzi chiusi di notevole bellezza.